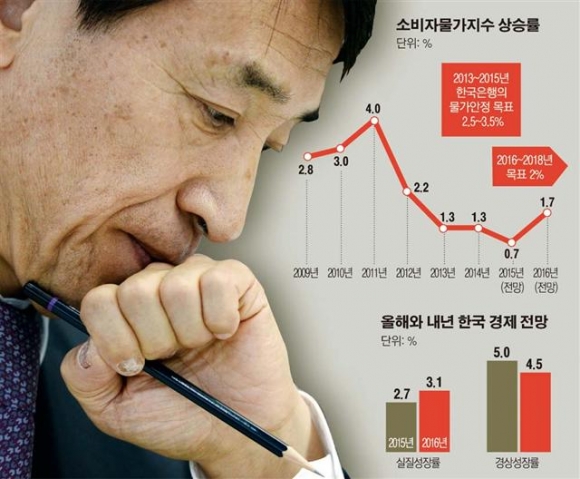

‘올해 연간 소비자물가 상승률 0.7%…역대 최저치’

을미년(乙未年) 마지막 날, 이투데이 홈페이지를 장식한 헤드라인입니다. 중국 경제성장이 둔화되고, 국제유가까지 떨어지면서 물가가 사상 최저치를 기록했다고 합니다. 1998년 외환위기 때(0.8%)보다 낮습니다.

“그런데, 왜 내 살림살이는 아직도 팍팍하나….”

기사를 읽으면서 이런 생각하셨을 겁니다. 저도 그랬습니다. 양파 한 망 3480원ㆍ애호박 1개 2850원ㆍ자반 고등어 한 손 6800원. 만원짜리 한 장으로 저녁 밥상 차리는 게 미션임파서블인 상황에서 이 같은 기사는 그저 먼 나라 이야기처럼 들립니다. ‘헬조선’, ‘흙수저’, ‘전세난민’에 공감이 더 가는 미생입니다.

이유가 뭘까요? 우선 사전적 정의부터 살펴보겠습니다.

소비자물가란 도시에 사는 사람이 일상생활을 영위하기 위해 구입하는 상품가격과 서비스 요금을 지수화한 것입니다. 햄버거, 고등어, 라면 등 481개 품목이 포함돼 있습니다. 이 품목은 5년마다 바뀌는데요. 사람들이 많이 사는 건 더하고, 잘 이용하지 않는 건 뺍니다. 1970년 추가됐던 흑백 TV는 1985년 탈락했습니다. 2010년 제외된 세탁비누의 빈자리는 바디워시가 메웠죠.

체감물가는 말 그대로 국민이 느끼는 물가를 말합니다. 장바구니물가라고도 하죠. 현대경제연구원이 올해 초 전국의 성인남녀 1700명을 대상으로 설문조사를 해봤더니 체감물가 상승률이 3%나 된다고 합니다. 확실히 정부 발표와 차이가 있습니다.

이처럼 소비자물가와 체감물가의 간극이 생기는 이유는 조사방식 때문입니다. 예를 들어볼까요? 소비자물가 품목에는 매출 1위 상품이 포함됩니다. 라면 부분에선 신라면 가격이 기준이 되는 거죠. 제가 즐겨 먹는 오징어짬뽕의 가격이 올라도 소비자물가에는 반영되지 않습니다.

지출이 큰 품목에 적용되는 가중치도 두 지표의 차이를 더 벌어지게 합니다. 예를 들어 481개 소비자물가 품목의 가중치가 1000이라고 하면 교육 가중치는 114.1입니다. 이전 조사 때 적용되던 110.9보다 3.2가 더해졌습니다. 사교육 열풍이 반영된거죠.

‘미친 집값’ 때문에 힘드시죠? ‘헬전세’로 눈물 흘리신 분들 많을 겁니다. 소비자물가에서 주택의 가중치는 169.7입니다. 2년 새 서울 아파트 전셋값이 8000만원이나 올랐지만 그 비중은 6%밖에 안 됩니다. 소비자물가와 체감물가의 차이를 가장 크게 느끼는 항목이죠.

심리적 요인도 무시할 수 없습니다. 사람들은 콩나물값 100원 인상은 민감하게 반응하지만, 200원 하락은 자연스럽게 받아들입니다. 이를 확증편향이라고 합니다. 선입관을 뒷받침하는 근거만 수용하고, 자신에게 유리한 정보만 선택적으로 수집하는 거죠.

먹고 살기는 여전히 팍팍하지만 경제성장률이 2%대까지 내려온 상황에서 저물가를 그대로 둘 수는 없습니다. 저물가는 경기침체의 주요인입니다. 저물가가 계속되면 사람들은 ‘조금만 지나면 값이 싸지겠지’하고 소비를 안 하겠죠. 기업은 수요에 맞춰 생산과 투자를 줄일 테고요. 그럼 자연스레 일자리가 사라지고, 사람들은 얇아진 월급봉투에 맞춰 허리띠를 졸라맵니다.

지금 우리는 ‘잃어버린 20년’을 겪은 일본의 저성장 추세를 그대로 따라가고 있습니다. 이대로 가다간 성장은 멈추고 물가가 떨어져 경제가 침체되는 ‘디플레이션(Deflation)’을 피할 수 없습니다.

미국이 기준금리를 올린 상황에서 통화정책만으로는 한계가 있습니다. 무작정 ‘돈’만 푼다고 해결될 일이 아니죠. 저성장ㆍ저소비ㆍ고실업률ㆍ규제 강화ㆍ미국 경제 역할 축소 등이 뒤섞인 ‘뉴노멀 시대’에 맞춘 정책이 마련돼야 합니다. 정부의 몫이겠죠.

병신년(丙申年)엔 집값 걱정 좀 덜 수 있을까요? 월급봉투도 좀 두둑해졌으면 좋겠습니다. 작지만 큰 희망을 안고 2015년 마지막날 기사를 마무리합니다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)