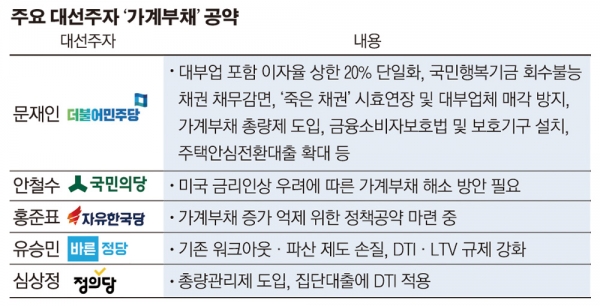

조기대선으로 선출되는 차기 대통령이 당장 맞딱뜨릴 현안 중 하나는 한국 경제의 ‘시한폭탄’인 가계부채다. 유력 대선 후보들 모두 총량 관리와 채무 탕감, 총부채상환비율(DTI)와 주택담보인정비율(LTV) 강화 등을 통해 1300조 원을 훌쩍 넘긴 가계부채를 잡겠다는 공약을 내걸고 있는 이유다.

특히 하반기에도 미국의 추가 기준금리 인상이 예상되면서 소비 위축, 투자 부진, 일자리 감소에 대한 경계감이 커지고 있다. 누가 돼든 가계대출 문제는 차기 정부의 선결 과제 중 하나이다.

가계부채 문제에 대해 가장 구체적인 처방전을 내놓은 대선주자는 더불어민주당 문재인 전 대표다. 문 후보는 지난달 가계부채를 해소하기 위한 ‘7대 해법’을 공약으로 제시했다. 7대 해법엔 가계대출을 할 수 있는 총량을 정하는 ‘가계부채 총량관리제’를 도입하고 이자제한법상 25%, 대부업법상 27.9%인 이자율 상한을 20%까지 낮추겠다는 약속을 담았다.

또 국민행복기금의 회수불능채권 103만 명과 떠돌이 장기 연체채권 100만 명 등 빚 갚을 능력이 없는 203만 명(22조6000억 원 규모)에 대해 채무를 갚아 주겠다는 구상도 밝혔다. 이 밖에도 △죽은 채권 시효연장 및 대부업체 매각 방지 △금융소비자 보호법 및 보호기구 마련 △제2금융권으로 주택안심전환대출 확대 △비소구(책임한정) 주택담보대출 확대 등을 제시했다.

국민의당 대선후보로 유력한 안철수 전 상임공동대표와 바른정당 유승민 대선 후보도 가계부채 문제 해결의 시급성에 인식을 함께 하며 구체적인 공약을 준비하고 있다. 안 전 대표는 지난달 15일 미국이 정책금리를 0.25%포인트 인상하자 “가장 우려되는 부분이 가계부채”라며 “가계부채 부분에 대한 정책들은 따로 발표하도록 지금 준비하고 있다”고 밝혔다. 지난해 국회 교섭단체 대표 연설에선 “DTI와 LTV 강화 등 대책 마련이 시급하다”고도 했다.

대선주자 중 유일한 경제학자 출신인 유 후보는 후보 지명 연설과 언론 인터뷰 등을 통해 “대통령이 되면 우리 경제의 시한폭탄인 가계부채 문제를 해결하겠다”는 의지를 분명히 했다. 구체적인 방안은 아직 내놓지 않았지만 평소 부동산 시장 상황과 가계부채를 고려하면서 DTI와 LTV 등의 규제를 강화해야 한다는 입장을 내비쳐왔다.

또 같은 당 대선경선 경쟁자였던 남경필 경남지사와의 TV토론회에선 “원리금을 상환할 능력이 없는 가구들한테는 워크아웃제도하고 파산제도를 손을 봐서 인간으로서의 최소한의 존엄과 가치를 지킬 수 있는 제도적 장치를 마련해야 한다”면서 “지금도 하고 있는데 더욱 폭넓게 해야 한다”며 기존 가계부채 대책을 손질할 것임을 시사했다.

심상정 정의당 대선 후보도 지난달 28일 대한상공회의소 주최로 열린 ‘대선주자 초청 특별강연’에서 압축 성장의 그림자를 걷어내기 위한 중요 과제 중 하나로 ‘가계부채 해소’를 제시했다. 이와 관련 심 후보는 문 후보와 마찬가지로 총량관리제 도입을 주장하며 DTI는 상황에 맞게 40%까지 조정해야 한다고 주장했다. 지난해 국정감사 등을 통해선 “가계부채 문제 해결을 위해 집단대출에 DTI를 적용해야 한다”는 의견을 피력하기도 했다.

이처럼 대선 주자들이 각자 나름의 가계부채에 대한 대응 방안을 내놓긴 했지만 짧은 대선 준비 기간 탓에 공론화는 제대로 이뤄지지 않고 있다. 그나마 가시화된 공약들조차 뾰족한 소득 증대 대안이 없이 인위적으로 가계 부채를 줄이는 것이어서 소비 등 경제활동을 위축시킬 수 있다는 부작용만 낳을 수 있다는 분석이 나온다. 대선주자들의 공통된 의견으로 자리 잡고 있는 LTV·DTI 규제 강화도 부동산 경기 하락에 대한 우려는 피할 수 없다.

오정근 건국대 IT 금융학부 특임교수는 “대선주자들이 가계부채에 대해 실현 가능한 대책을 내놓고 있지 못하다”면서 “사업이나 생계자금 대출에 대해 규제하면서 총량만 줄일 경우 서민들은 사채시장에 기댈 수밖에 없다”고 지적했다.

박춘성 한국금융연구원 연구위원도 지난 2일 ‘최근 연구문헌을 통해 본 우리나라의 가계부채와 소비’라는 보고서에서 “급증하는 가계부채를 억제하기 위해 급격한 디레버리징(부채 축소)을 추진할 경우 단기적으로 소비 감소가 초래될 수 있다”며 “일괄적으로 급격한 디레버리징을 유도하기보다 경제가 감내할 수 있는 적절한 가계부채 증가율에 대한 기준을 수립하고, 부채상환이 가능한 가계와 그렇지 못한 가계의 차별적 접근 방안을 마련해 시행해야 한다”고 조언했다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)