죽음은 노인들이, 예를 들어 ‘투병(鬪病)’이라는 말에 담긴 의미처럼, 한 명 한 명이 각각 맞서 싸울 수 있는 대상이 아니며, 오히려 노인들을 무더기로 데려가는 것이기에 누구도 피할 수 없다는 의미를 강조한 표현인 듯합니다. 이 문장은 삶과 죽음을 너무 노골적으로 대비시켜 삭막하다는 느낌도 주지만, ‘이 소설의 대표적 문장’이자, 노년의 삶을 이야기할 때 인용할 만한 문장으로 꼽히고 있습니다.

며칠 새 세 분의 부음(訃音)을 들었습니다. 구순이 넘었거나 눈앞에 둔 분들입니다. 한 분은 급작스러운 발병으로, 두 분은 좀 오랜 노환 끝에 종명(終命)하셨습니다. 한 주일도 안 되는 동안에 세 분의 명복을 빈 적은 지금까지는 없었습니다. ‘이 겨울이 이렇게 잔혹했나, 이 겨울이 끝나면 얼마나 많은 분들이 우리와 세상을 달리할 것인가’라는 생각이 듭니다.

고향 친구가 전해준 ‘5일장에서 사라지는 할머니들’ 이야기도 노년은 황량하며 냉혹한 삶임을 알려줍니다. 나름 영남에서는 대처(大處)이건만 여전히 오일장이 열리고 있는 고향에 사는 친구는 마음이 따뜻해 서울과 부산 등 외지로 나간 형제와 친구들에게 여러 해째 장날이면 제철 과일과 향토 특산물을 사서 보내주며 즐거워하는 사람입니다. 자연히 자기가 직접 기르거나 따온 것들을 장터에 갖고 나와 파는 할머니들과 낯이 익게 됐는데, 해가 지날수록 장터에서 사라지는, 장터에 더는 나오지 않는 할머니들이 많아지고 있다는 겁니다.

겨울이 한 번 지나가면 네댓 분의 할머니가 지정석처럼 언제나 한결같은 모습으로 앉아 계시던 장터의 자기 단골 자리를 비우더라는 건데, 그중에는 구기자 할머니, 복분자 할머니, 앵두 할머니들처럼 마을 뒤 이 산, 저 산을 힘들게 오르내리며 직접 딴 산열매들을 팔던 할머니도 있으며 농사지은 무를 뽑아 손수 썰어 말린 무말랭이로 전을 편 할머니도 있었답니다.

친구가 이 할머니들을 특히 기억하는 건 물건 살 때 흥정하며 주고받던 정겨운 말들이 뇌리에 남은 것도 이유이지만, 장날 아닌 날이면 시내 병원에 왔다가 약국에서 받은 약 보따리를 잔뜩 들고 타고 왔던 버스에 힘겹게 오르는 그분들의 모습을 여러 번 보았기 때문이랍니다. 그런 모습을 본 얼마 뒤면 할머니들이 장터에 더는 안 나오더라는 거지요. 그 사이 다른 세상으로 가셨을 거라는 말이지요.

결혼식장이나 장례식장에 가면 얼굴과 손에 검버섯 핀 노인들이 서로서로 “이런 데라도 꼬박 나와야지. 오늘이 우리끼리 얼굴 보는 마지막 날일지도 몰라. 다음이 누구 차례인지 누가 알겠어”라며 농반진반(弄半眞半) 인사를 나누는 걸 볼 때가 있습니다. 이 역시 노년은 대학살까지는 아니더라도 잔혹하고 냉혹하며 무력한 삶임을 알려준다고 생각합니다.

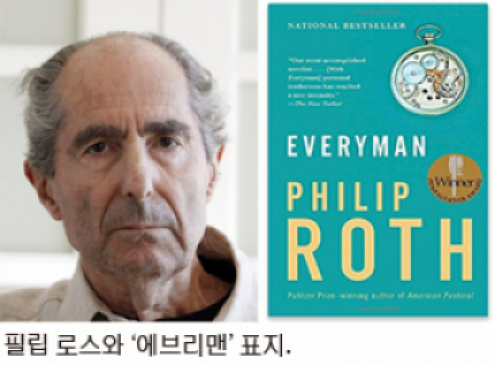

로스는 ‘에브리맨’을 쓰게 된 이유의 하나로 자기보다 스물두 살 연상인 시인 로버트 오웰이 “쉰 넘어서는 죽음을 생각하지 않은 날이 하루도 없었다”고 한 말이 늙어가던 어느 날 불현듯 생각났기 때문이라고 했습니다.

경로우대증을 받아가라는 통지가 왔습니다. 이 통지를 받은 즈음, 필립 로스의 이 문장이 생각났다고 하면 ‘뻥’이라고 하실라나. 아무튼 요 며칠 사이 ‘삶과 죽음’을 좀 생각합니다.

----------------------

‘노년은 대학살!’이 너무 가혹하고 무시무시하다면 시골 노인과 버스 기사의 ‘주거니 받거니’를 소재로 한 이정록 시인의 시 한번 읽어보십시오. 나는 이 시를 읽고 입가에 웃음이 슬쩍 번지면서, 어느 시점이 지나면 삶이나 죽음이나 그게 그거겠다는 생각도 들었습니다.

짐

어머니학교 6

기사 양반,

이걸 어쩐댜?

정거장에 짐 보따릴 놓고 탔네.

걱정마유. 보기엔 노각 같아도

이 버스가 후진 전문이유.

담부턴 지발, 짐부터 실으셔유.

그러니께 나부터 타는 겨.

나만 한 짐짝이

어디 또 있간디?

그나저나,

의자를 몽땅

경로석으로 바꿔야겄슈.

영구차 끌듯이

고분고분하게 몰아.

한 사람 한 사람이

다 고분이니께.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)