공공기관 50곳 구입물품 대장 곳곳 허점…사회적기업이 대기업 제품 팔아도 무사통과

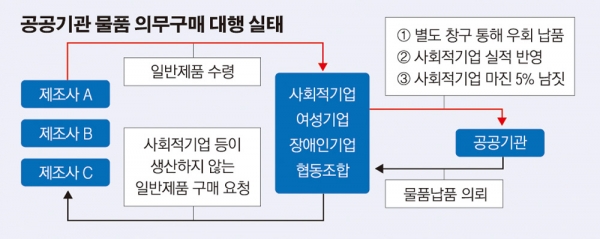

사회적기업·여성기업·장애인기업 등 관련 기업의 제품 생산을 촉진하기 위해 마련한 ‘공공기관의 의무구매제도’에 허점이 노출됐다. 정부의 인증을 받은 기업들이 유통사로 변모해 직접 생산하지 않은 일반제품을 납품한 정황이 드러났기 때문이다. 이들과 의무적으로 거래해야 하는 공공기관들도 직접 생산한 물건이 아닌 것들을 구매하고 있어 사실상 장부가 ‘가짜’로 기록된 것이다. 본지는 공공기관의 물품 장부를 제출받아 분석한 공공기관의 의무구매 실태를 3회 연재한다.

◇ 50곳 물품대장내역 분석…9곳에서 정황 나타나= 본지는 전국의 공공기관 50곳의 물품대장 내역을 정보공개청구를 통해 제출받아 공공기관 의무구매 제도로 거래하는 ‘사회적기업’과 ‘여성기업’의 실태를 분석했다.

이 중 9곳의 준정부기관에서 무늬만 사회적기업, 여성기업과 거래한 정황이 나타났다. 50곳 중 1곳은 제출하지 않았고 나머지는 이 같은 정황이 나타나지 않았다. 여기서 말하는 ‘무늬만 기업’은 해당 인증과는 별개로 또 다른 유통창구를 통해 직접 생산한 물건이 아닌 다른 제품을 공급하는 기업을 말한다.

우선 사회적기업은 주무 관청인 고용노동부가 애초부터 ‘유통사’의 진입을 막고 있다. 유통사도 사회적기업의 영역으로 넣어 달라는 민원이 있었지만, ‘일반제품’이 납품되면 시장이 왜곡되거나, 제도의 취지를 벗어날 수 있기 때문에 아주 예외적인 기업을 제외하고 실사 단계에서 탈락시킨다.

부산에서 A 씨가 운영하는 사회적기업의 경우는 예외적으로 ‘전자상거래’업이 허용된 기업이다. 5월 10일 기준 총 2201개의 기업 중 전자상거래 인증을 받은 사회적기업은 전국에 71곳으로 3.22%에 불과하다. 그러나 이 기업의 유통방식이 업계에 소문이 나면서 유통사로 공식적으로 인정받지 않은 기업들이 우회적으로 일반제품을 공공기관에 납품하고 있다.

한국장학재단과 한국토지주택공사가 거래한 ‘H’사는 장애인 택시운전, 면장갑 제조 등으로 2008년 사회적기업 인증을 받은 업체다. 하지만 이 업체는 애초에 등록한 것과 별개로 공공기관 물품 구매 대행서비스를 한다. 실제로는 직접 생산한 물건이 아니라 공공기관이 요청한 일반제품을 납품하는 방식이다.

한국자산관리공사는 2018년 사회적기업과의 거래 가운데 49%를 N사와 했다. N사는 출판, 인쇄, 현수막 등을 제작·판매하는 회사로 2008년 인증받았다. 그러나 직접 제작하지 않는 일반 품목은 담당자를 따로 연결해 구매할 수 있도록 했다.

한국우편사업진흥원이 거래한 J사, O사, G사, 한국토지주택공사와 거래한 G사(공무원연금공단과도 거래), I사, H사(한국장학재단·신용보증기금과도 거래), 예금보험공사와 거래한 O사와 G사, N사(한국자산관리공사와도 거래), 국민건강보험공단과 거래한 K사는 별도의 창구를 통해 일반제품을 유통했거나, 유통한 정황이 드러났다.

이 업체들은 공식적으로 전자상거래업으로 인증받은 업체가 아니라서 여기서 유통된 일반제품은 직접 생산된 물건이 아님에도 불구하고 사회적기업 실적으로 올라간다. 전자상거래로 등록한 업체라면 고용부가 직접 생산한 물건이 아니라고 판단해 실적을 지울 수 있지만, 이렇게 우회적으로 거래하면 확인하기 어렵다. 지난해 93개 준정부기관이 고용부에 제출한 사회적기업 제품 구매 실적 총액은 1403억 원이다.

◇ “사회적기업 물건 없어”…유통거래 생겨난 이유 = “공공기관은 사회적기업에서 만들 수 없는 제품을 요구합니다. 그럴 때마다 저희가 물건이 ‘없다’라고 말할 수는 없는 노릇이죠.”

4월 29일 부산에서 사회적기업을 운영하는 A씨가 공공기관에 ‘일반제품’을 납품할 수밖에 없는 이유에 대해 이같이 설명했다. 그는 “(공공기관이 요청하는) 냉장고, TV 이런 것들은 사회적기업에서 만들 수 없다. 그냥 일반유통을 통해서 조건을 맞춰드리는 것”이라고 말했다. 그의 발언을 종합하면 공공기관이 구매하는 사회적기업 제품은 사실상 없다. 정부가 매년 발표하는 제품 구매실적에 직접 생산하지 않은 물건이 포함됐다는 의미다.

유통을 통해서 A씨의 기업이 남기는 마진은 기껏해야 5% 남짓이다. 수의계약(비경쟁계약)의 상한선인 5000만 원짜리를 계약해도 겨우 250만 원이 떨어지는 셈이다. 직접 생산한 물건이 아니기 때문에 수익을 크게 남기기는 어렵다. 그런데도 이들이 일반제품을 유통하는 이유는 ‘이렇게라도 안 하면 돈을 벌 수 없기 때문’이다.

사회적기업에 제공되는 혜택이 종료되는 3년 전부터 A씨의 회사는 인력도 크게 줄었다. 2년 전 30명에 육박했던 회사는 현재 10명 남짓이다.

그나마 A씨가 사회적기업으로 먹고사는 건 전적으로 ‘공공기관 의무구매’란 정부의 제도 덕분이다. 공공기관이 사회적기업, 여성기업, 장애인기업, 협동조합 등이 직접 생산한 제품을 일정량 사도록 권고하는 제도다. 제도의 취지는 이들 중소기업 시장을 성장시키기 위해 일종의 ‘마중물’을 부어주는 데 있다.

사회적기업, 여성기업, 장애인기업 등의 정부인증을 받으면 공공기관과 수의계약을 체결할 수 있도록 가산점을 부여하는 등 이점을 갖도록 정부가 혜택을 준다. 일종의 간접적인 지원 전략이다.

물론 이 제도가 제대로 운용되기 위해서는 해당 중소기업이 직접 생산한 물건이 거래돼야 한다. 하지만 실제로 직접 생산되는 물품은 한정적이라 A씨의 기업처럼 유통을 통해 얻는 작은 중간이윤으로만 연명하는 경우가 많다.

다른 사회적기업 관계자 B씨는 “사회적기업 제품만 취급하면 공공기관 쪽에서 ‘살 게 없다’고 한다. 그러니까 LG나 삼성 대기업 제품을 납품하면 남는 게 없어도 할 수밖에 없다. 사회적기업 생산품은 복사용지나 수제품 등이 전부다. 이걸로 의무구매를 채우기는 매우 어려운 실정”이라고 하소연했다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)