(좀 촌스러운 생각이지만) 그 전까지만 해도 브루클린은, ‘브루클린이니까, 집값이나 생활비가 좀 저렴할 것’이란 선입견이 있었다.

그런데 막상 살아보니 그렇지도 않았다. 한국에서였다면 서울 강남의 제법 넓은 평수의 고급 아파트 전체를 임대하고도 남을 금액으로 겨우 방 한 칸 세내고 보니, 그야말로 상대적 박탈감이 이만저만이 아니었다. 이 정도라면 한국에선 정부가 집값 잡겠다고 벌써 손을 대고도 남았을 터.

의외로 미국은 주택 가격을 시장의 자율에 맡기고 있다. 심지어 이제는 손을 댈 필요도 없어졌다. 현재 미국에선 인구 구조와 라이프 스타일의 변화 때문에 자연스럽게 가격 하향 조정이 일어나고 있다.

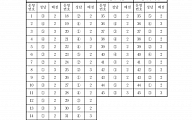

이를 잘 보여주는 통계가 있다. 최근 미국 부동산 정보제공업체 질로우가 ‘10년 후 미국에서 부동산 투자 가치가 없어질 13곳’을 선정했는데, 이들 대부분이 이미 부촌이거나 핫 플레이스로 뜨는 곳들이었다. 뉴욕에선 금융지구인 월스트리트를 포함해 2곳이 포함됐다. 현재 월스트리트의 주택 중간값은 93만9500달러(약 11억 원). 작년에 11% 하락했는데, 내년에는 6% 더 떨어질 거란다. 원격 근무가 증가하면서 사람들이 굳이 도심에 살 필요가 없어지고 있어서다. 어차피 재택근무를 할 바에야 교외의, 정원이 딸린, 널찍한 집에서 사는 쪽을 택하는 사람이 늘어나고 있는 것이다.

미국 주택 시장에서 또 한 가지 주목할 건 주택 단가가 떨어지고 있다는 것이다. 9일 미국 고급 주택건설업체 톨브라더스가 호실적에도 불구하고 주가가 급락했는데, 전문가들은 이 이유로 주택 판매 단가 하락을 들었다.

그동안 미국에서는 모기지 금리 하락 탓에 주택 수요가 계속 증가해왔다. 미국의 신규 주택 판매 건수는 6월부터 5개월 연속 전년 동월 수준을 웃돌았다. 이처럼 밀려드는 수요에도 주택 단가는 계속 떨어지고 있다. 미국 통계국에 따르면 10월 신규 주택 평균 가격은 전년 동월 대비 3% 내린 38만3300달러로 2개월 연속 전년을 밑돌았다.

기이한 현상이다. 모기지 금리 하락으로 주택을 살 사람은 넘치는데, 집값은 계속 떨어지다니.

이에 대해 톨브라더스의 더글러스 이얼리 최고경영자(CEO)는 밀레니얼 세대(1980년대 초반~2000년대 초반 출생 세대)의 주택 구입이 늘어나고 있다는 점을 꼽았다. 밀레니얼 세대를 우리나라로 치면 30대 중반쯤 된 ‘82년생 김지영’ 세대다. 이얼리 CEO에 따르면 밀레니얼 세대는 고급스럽지만 작고 저렴한 물건을 선호하는 경향이 있다. 이를테면 독일 자동차 BMW의 ‘3시리즈’와 같은 것이다. 대중적이어서 많이 팔리고, 그러다 보니 가격은 떨어질 수밖에 없는 것.

이런 현상이 계속되면 부동산 업체들은 생존을 위해 전략을 바꿀 수밖에 없다. 신규 고객 확보를 위해 전략적으로 할인에 나서거나 저가 부동산을 강화하는 식이다.

더구나 밀레니얼 세대는 ‘소유’하지 않는다. ‘공유’한다. 내 집 마련하자고 무리하게 대출을 받아 빈곤하게 사느니 안 사고 만다. ‘사지 않는 세대’, 밀레니얼들의 라이프 스타일이 대세가 되면 집값 하락은 더 가속화할 수 있다는 이야기다.

이렇게 되면, 정부가 집값 잡기에 골머리를 앓을 필요는 없어진다. 문재인 정부 들어서 서민 사이에서는 ‘정부가 손을 댈 때마다 집값이 오른다’는 말이 정설이 되고 있다. 문 정부 출범 이후 2년 동안 민간 소유 땅값이 2000조 원 이상 올랐다는 통계까지 나왔다. 부자들에게 한 방 ‘멕이려다’ 겨우 집 한 채 가진 서민들의 분통까지 터트린 형국이다.

집값, 꼭 잡아야 하는 것인가. 우리도 밀레니얼 세대에 맡겨 보면 어떨까.

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2101600.jpg)