신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹 여파로 고용 쇼크에 빠진 미국이 추가 경기 부양책 마련에 속도를 내고 있다. 사상 최대인 2조 달러(약 2471조 원) 규모의 경기 부양책을 결정한 지 얼마 안 됐지만, 고용 상황이 예상을 뛰어넘는 속도로 악화하면서 위기감이 고조된 까닭이다.

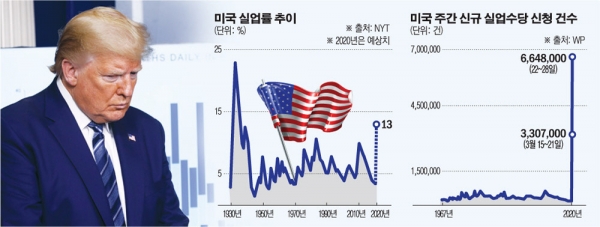

3일 발표된 3월 고용지표도 충격적이었다. 비농업 부문 일자리가 70만1000개 줄고, 실업률도 전월의 3.5%에서 4.4%로 악화했다. 더 심각한 건, 이번 고용지표는 3월 중순까지 집계된 자료를 토대로 분석한 것이어서 코로나19 사태로 인한 고용시장 충격을 정확하게 반영하지 않았다는 것이다. 미국은 지난달 13일 ‘국가비상사태’를 선포하고 ‘셧다운’에 들어갔는데, 그 이후 상황은 거의 반영되지 않았다는 의미다. 최근 2주 사이만 해도 무려 1000만 명 가량이 실업수당을 새로 신청했다. 골드만삭스는 올해 중반께 실업률이 15%에 이를 것으로 예측했다.

이처럼 경기와 고용이 예상 외로 악화하자 미국 여·야 간에 조기 추가 부양책의 필요성에 대한 논의가 힘을 얻고 있다. 여당인 공화당의 미치 매코넬 상원 원내대표는 3일 기자회견에서 “추가 경기 부양책이 있을 것”이라고 밝혔다. 제1 야당인 민주당의 낸시 펠로시 하원의장도 “초당적 차원에서 코로나19에 대한 추가 부양책이 필요하다”고 주장했다.

현재 가장 유력한 게 가계와 중소기업에 대한 자금 공급 확대다. 3월 결정한 2조 달러 규모의 경기 부양책에서는 중소기업에 3500억 달러의 신용 공여를 마련해 급여지급을 연방 정부가 대신해주는 구조를 만들었다.

다만 지원 대상이 되는 중소기업(종업원 500명 미만)이 미국 고용의 약 50%를 차지하는 만큼 야당에서는 “자금 규모가 부족하다”며 2배 이상인 7000억~1조 달러로 늘려야 한다고 주장하고 있다. 이에 대해 스티븐 므누신 재무장관은 “자금이 부족하면 의회에 증액을 요청할 것”이라고 했다.

가계에 대한 현금 지급액을 늘리는 방안도 있다. 3월 대책에서는 고소득층을 제외하고, 성인 1인당 최대 1200달러, 아동에게는 500달러를 지급하기로 했다. 하지만 이는 일회성이다. 정리해고와 무급 휴가, 급여 삭감 움직임도 확산하고 있어서 추가 부양책에서는 5월 이후에 두 번째 현금 지급을 단행하는 방안이 검토되고 있다. 모기지 지원 등을 추가하자는 의견도 있다.

또 3월 경기 부양책에서는 기업과 가계에 대한 직접적인 현금 지원을 우선시하다 보니 고용 자체를 늘릴 수 있는 공공 투자는 후순위로 밀렸다. 이런 가운데 실업자가 폭발적으로 증가하자 도널드 트럼프 대통령은 “2조 달러 규모의 인프라 투자로 고용를 늘릴 필요가 있다”고 주장했다. 펠로시 하원 의장도 “다음 부양책에는 고속통신망이나 수도 인프라 정비를 포함시켜야 한다”고 강조, 다음 경기 부양책에는 대규모 공공사업이 포함될 가능성이 크다.

하지만 2조 달러 규모의 경기 부양책은 아직 첫발도 떼지 못했다. 중소기업 자금 지원책은 3일 접수 개시 직전까지 지침이 나오지 않았고, 집행 속도도 더디다.

2008년 금융 위기 당시 실업률이 가장 악화한 것은 2009년 10월(10.0%)로, 리먼브러더스 파산 후 1년의 시간이 있었다. 이번에는 비상 사태를 선언한 지 1개월도 지나지 않은 가운데, 경제 활동이 거의 마비돼 이번 경기 부양책은 규모뿐만 아니라 집행 속도에서도 시행착오가 계속되고 있다는 지적이 나온다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)