지난해 화제의 영화 ‘돈’(감독 박누리), 매일 7조 원대 거래대금이 오가는 서울 여의도 증권가를 배경으로 하고 있다. 영화에는 A증권사 직원이 B사 직원과 공모해 주가 변동성이 큰 ‘세 마녀의 날(주가지수선물ㆍ주가지수옵션ㆍ개별주식옵션의 만기가 겹치는 날)’을 틈타 특정 가격으로 파생상품을 거래하기로 약속하는 장면이 나온다.

사전에 공모해 특정 가격과 시기에 매매를 하는 ‘통정매매’다. 예컨대, A증권사와 B증권사가 짜고 C주식을 시장가보다 높은 가격에 통정거래 하면 시장에선 이를 시세가 오른 것으로 오인하기 쉽기 때문이다. 이 오름세를 보고 매수에 나선 제3자라면 피해를 당할 수밖에 없는 셈이다.

투자자라면 한 번쯤 ‘시장은 현실과 얼마나 같을까, 왜 이런 일이 발생할까’하는 의문이 생긴다. 증권가 관계자들은 “주식시장 작전 세력은 스크린 속에만 있는 게 아니다. 이름만 들어도 아는 ‘요주의 인물’이 현실에도 존재한다”고 전한다. 실제 금융위원회 산하 증권선물위원회가 올해 3분기 불공정거래 사건 7건과 관련해 개인 22명과 법인 4곳을 검찰에 고발·통보했다.

수법으로는 위장 매매, 매매 유인 목적 행위, 시세의 고정 및 안정 행위, 연계 시세 조정 등이 이용된다. 쉽게 ‘실제 있지도 않은 주문이 마치 있는 것처럼 보이도록 허수 주문을 내거나, 서로 통정(通情, 서로 짜고) 매매를 하고 소셜네트워크서비스(SNS) 등으로 헛소문을 퍼뜨리는 방식’이 주요 수법이라고 할 수 있다.

과거 주요 경로는 주식 방송, 인터넷 매체 등이었지만 이제는 온라인 게시판 등이 대표적이다. 이 역시 결국 개미(일반 투자자)의 눈을 현혹해 부당한 이익을 취하려는 대표적인 수법이다. 시세 조종은 주가를 올리는 것은 물론이고 간혹 내리기 위한 작전에도 사용된다. 거의 동시다발적으로 들어오고 나가기를 반복하면서 시장을 교란한다.

작전은 천차만별이다. 3명이 할 수도 30명도 참여할 수도 있다. 다만, 보통의 큰 그림을 그리는 ‘주포’, 돈을 대주는 ‘전주’, 실제로 주식을 매매하는 ‘기술자’, 해당 주식의 ‘대주주’가 필요하다. 덤으로 정보를 흘려주는 역할에는 애널리스트와 기자 등도 꼽힌다.

그렇다면 왜 이런 일이 벌어질까. 사건은 지대(rent)를 발견·포착하고 챙겨가는 사람들로부터 시작한다. 밀턴 프리드먼은 “공짜 점심은 없다”고 단언했지만, 지대를 추구하려는 큰 손이나 대주주들·정치 세력들은 다른 사람이 자신이나 투자자들의 점심값을 넘기는 방법을 찾아 헤맨다.

다른 사람의 이익을 위협하는 법률이나 규제를 도입함으로써 소위 ‘지대채취(rent extraction)’에도 관여하는 것이다. 정책의 실현 가능성보다 정책 효과를 상징적으로 선전하는 데에만 관심을 기울이는 배경이다.

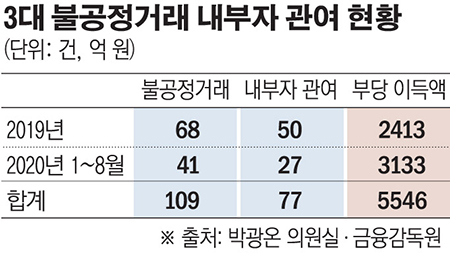

실제 국회 정무위원회 소속 박광온 더불어민주당 의원이 금융감독원에 받은 자료에 따르면, 지난해부터 올 8월까지 미공개 정보 이용ㆍ시세 조작ㆍ부정 거래 등 자본시장 3대 불공정 거래 10건 중 7건의 뒤에는 임원과 주요 주주들이 있었다. 지난해부터 올 8월까지 이들이 챙긴 부당이득은 5000억 원이 넘는다.

‘큰손’들의 지대추구 끝은 결국 개미들의 피해로 돌아온다. 특히 올해는 대거 유입된 동학 개미가 유동성 장세를 이끌면서 우려의 목소리도 커지고 있다. 단타 성향이 강한 개미가 ‘큰손’들의 먹잇감이 될 수 있다는 설명이다. 올해 들어 개인투자자들은 코스피와 코스닥 시장에서 60조 원 넘게 순매수하면서 존재감이 커지고 있다.

참여연대 등 시민사회단체들은 “옵티머스 금융사기 사건은 현 금융 소비자 보호 시스템의 총체적 난국을 방증하는 또 하나의 사례”라며 “이번 사건의 발생에도 근본적 제도 개선과 철저한 금융감독이 다시 미뤄진다면, 유사 사건은 몇 번이고 재발할 것”이라고 지적했다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)