7300만 원 빌라 경매에 36명 달라붙어

지난해 11월 서울남부지방법원에 양천구 신월7동에 있는 전용면적 37㎡짜리 지하층 빌라가 경매에 올랐다. 감정가가 7300만 원이 이 집은 전달 한 차례 유찰돼 최저 매각가가 5300만 원으로 내려갔다. 두 번째 경매에선 상황이 반전됐다. 무려 36명이 입찰에 나섰다. 치열한 눈치싸움 끝에 약 1억3888만 원을 써낸 이 모 씨가 빌라를 낙찰받았다. 법원이 매긴 가치보다 90% 이상 높은 값이다.

한 달 사이 달라진 건 딱 하나. 신월7동 일대 주민들이 서울시에 공공재개발을 신청했다는 점이다. 지역에선 공공재개발 사업장으로 선정되면 노후 빌라(연립ㆍ다세대주택)마다 새 아파트 입주권이 나올 것이란 기대가 크다.

공공재개발 후보지를 중심으로 빌라 투자 열기가 달아오르고 있다. 빌라 매입 바람은 매매시장에서 경매시장으로까지 번졌다. 새 국토교통부 장관이 노후 저층 주거지 개발 의지를 밝히면서 투자자들 발길은 더 분주해졌다.

서울부동산정보광장에 따르면 지난해 서울에서 매매된 다세대ㆍ연립주택은 5만5333가구. 4만2160가구가 팔린 2019년보다 거래량이 31% 늘었다. 5월 공공재개발 제도가 도입된 후론 다달이 4000가구 이상 팔려나가고 있다.

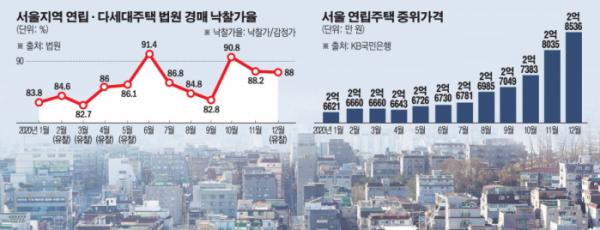

법원 경매도 뜨겁긴 마찬가지다. 지난해 초 80% 초반대였던 연립ㆍ다세대 주택 낙찰가율이 연말엔 90%를 넘나든다. 낙찰가율은 감정평가액 대비 낙찰가 비율로 경매시장에서 빌라가 제값을 되찾고 있다는 의미다.

가격도 오름세다. KB국민은행에 따르면 지난달 서울지역 연립주택 중위가격은 2억8536만 원이다. 1월(2억6621만 원)과 비교하면 7.1% 올랐다. 아파트(3.9%), 단독주택(5.7%)보다 오름세가 가파르다.

공공재개발은 빌라시장 호황에 불쏘시개 역할을 했다. 공공재개발 후보지는 대부분 빌라나 단독주택으로 이뤄진 노후 저층 주거지다. 재개발이 지체되거나 무산되는 과정에서 난개발로 빌라가 우후죽순 들어섰다. 공공재개발은 이런 노후 주거지를 신흥 아파트촌으로 탈바꿈할 수 있다는 기대감을 키워주고 있다.

변창흠 신임 국토부 장관도 이런 기대감에 힘을 실어주고 있다.

변 장관은 지난달 "다가구ㆍ다세대로 돼 있는 서울시의 저층 주거지는 111㎢로 이를 중층 고밀주택으로 개발한다면 충분한 양의 주택을 공급할 수 있다"며 "공공 디밸로퍼(개발자)가 참여한다면 개발 과정을 주도하고, 개발이익은 토지주, 지역공동체 및 세입자 등에게 적정 배분ㆍ공유하는 역할을 할 수 있다"고 말했다. 공기업이 참여하는 공공재개발 방식으로 서울 빌라촌을 고밀개발해야 한다는 의미다. 관가에선 정부가 설 명절 전에 공공재개발 확대를 포함한 주택 공급 방안을 내놓을 것으로 예상한다.

여기에 최근 다주택자를 겨냥한 취득세 강화도 빌라 투자를 부추기고 있다. 지난해 정부ㆍ여당은 주택 가액의 1~3%였던 취득세율을 2주택자엔 8%, 3주택 이상 보유자와 법인엔 12%로 올렸다. 다만 공시가격 1억 원 미만 주택은 취득세 산정을 위한 주택 수 계산에서 빠진다. 저가 빌라 투자자는 취득세라는 진입 문턱 걱정 없이 개발 호재를 노릴 수 있다.

공공재개발만 바라보고 '묻지마 투자'를 했다간 낭패를 볼 가능성도 여전하다.

무엇보다 공공재개발 제도가 아직 정착이 안 된 상황에서 불확실성이 크기 때문이다. 업계에선 4월 서울시장 보궐선거가 공공재개발 사업 명운을 쥐고 있다고 전망한다. 제도를 마련하는 건 국토부이지만 인ㆍ허가권을 쥔 건 서울시여서다.

공공재개발을 기대하는 투자자를 노린 신축 빌라가 오히려 개발 발목을 잡는 역설적인 위험성도 남아 있다. 공공재개발을 포함한 재개발 추진을 위해선 지역 내 노후 주택 비중이 중요한데, 신축 빌라가 난립하면 노후도 평가에서 불리해질 수 있다. 이 때문에 기존 주민들은 신축 빌라가 늘어나는 것을 경계한다.

서진형 대한부동산학회장(경인여대 교수)은 "공공재개발 제도는 개발이익 환수 방안 등 아직 정착되지 않은 부분이 많다"며 "투자자들은 이런 불확실성에 유의해야 한다"고 조언했다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)