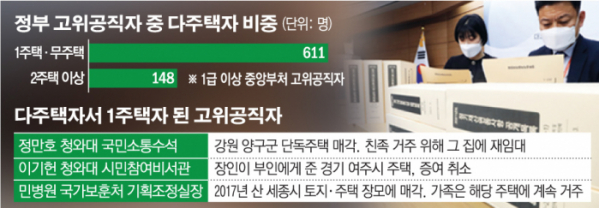

고위직 5명 중 1명은 두 채 이상, 안 팔고 버티기도

전문가 "과한 규제될 수도…형평성 있게 적용해야"

다주택자 고위공직자를 향해 정부가 쌍심지를 켜면서 이들의 고민이 깊어지고 있다. 가족에게 집을 팔아 다주택자에서 벗어나는 '눈 가리고 아웅' 식 행태도 늘고 있다.

이기헌 청와대 시민참여비서관 일가는 지난해 7월 장인에게 받았던 경기 여주시 빌라를 다시 처가에 돌려줬다. 이 비서관 부인이 2018년 이 빌라를 아버지에게 증여받은 지 2년 만이다.

이 비서관이 증여를 취소한 건 노영민 당시 청와대 비서실장이 청와대 참모들에게 “법적으로 처분할 수 없는 경우가 아니면 이달 중으로 1주택을 제외하고 나머지는 처분하라”고 권고한 직후다. 고위공직자가 다주택을 끼고 시세 차익을 누린다는 비판을 받으면서 정부가 곤욕을 치르던 상황이었다. 청와대가 다주택 정리령을 내리자 정세균 국무총리도 "다주택자의 경우 하루빨리 매각할 수 있도록 조치를 취해주길 바란다"며 정부 방침에 동참해달라고 요청했다.

이 비서관은 "소유권은 부인에게 넘어왔지만 빌라에서 나오는 월세로 장인이 생활하고 있어 처분이 어려웠다. 노후한 저가 빌라여서 수요자를 찾기도 어려웠다"고 해명했다. 여주시 빌라를 장인 명의로 돌리면서 이 비서관 내외가 소유한 주택은 경기 고양시 오피스텔 한 채로 줄었다.

다주택 정리에 '처가 찬스'를 빌린 고위공직자는 이 비서관뿐 아니다. 민병원 국가보훈처 기획조정실장은 2017년 매입한 세종시 연서면 농지와 주택을 지난해 매각했다. 이들 부동산을 산 사람은 민 실장의 장모였다. 민 실장 일가는 전세 형태로 연서면 집에서 계속 살고 있다. 집을 빨리 팔기 위해 장모에게 매각했다는 게 민 실장의 해명이다. 민 실장 일가가 산 세종시 연서면 일대는 민 실장 매입 후 세종시 스마트 국가산업단지 조성이 발표되면서 지가가 급등했다.

이처럼 처가 찬스가 횡행하는 건 현행법상 재산 등록 대상이 고위공직자 본인의 직계 존비속으로 제한돼서다. 처가와 관련해서는 재산공개는 물론 등록 의무도 없다. 표면상으론 1주택자기 때문에 고위공직자 인사에서 다주택자를 원칙적으로 배제한다는 정부 방침에도 어긋나지 않는다. 그동안 시민단체에서 재산 등록·공개 대상을 공직자 형제나 처가 등으로 확대할 것을 주장했다.

다주택자 배제 원칙에 집주인에서 세입자 신세가 된 공직자도 있다. 정만호 청와대 국민소통수석은 지난해 강원 양구군에 갖고 있던 단독주택을 매도하고 서울 도봉구에 있는 아파트를 남겼다. 정 수석은 청와대에 입성하기 직전까지 양구군 집을 20년 넘게 보유하고 있었다. 1억3000만 원에 집을 판 정 수석은 친족 거주를 위해 6000만 원을 주고 그 집에 부인 이름으로 다시 전세를 얻었다.

정부 엄포에도 다주택 고위공직자 일부는 집을 팔지 않고 버티고 있다. 올해 재산이 공개된 중앙부처 고위공직자 759명 중 149명은 이번에도 집을 두 채 이상 신고했다. 장상윤 국무조정실 사회조정실장은 서울 동작구와 경기도 파주시, 일산신도시 등 세 곳에 아파트를 갖고 있다고 신고했다. 산하기관에선 정경득 수협중앙회 이사장이 본인과 배우자 명의로 서울과 경기도 등에 아파트와 다가구주택, 오피스텔 등 건물 6채를 보유하고 있다.

전문가들은 1가구 1주택 원칙을 유연하게 적용해야 한다고 조언한다. 이은형 대한건설정책연구원 선임연구원은 "정부가 1가구 1주택 원칙을 국민에게 권하기 위해선 고위공직자부터 모범을 보여야 하는 게 맞다"면서도 "공직자 개인에겐 과한 규제가 될 수 있다. 형평성 있게 원칙을 적용해야 한다"고 말했다.

서진형 대한부동산학회장(경인여대 교수)도 "자본주의 사회에서 1주택을 강요하는 게 말이 안 된다"며 "유연한 제도 운용이 필요하다"고 권했다.

![[찐코노미] ‘D-1’ 美 대선, 초박빙…글로벌 금융시장도 긴장](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2097489.jpg)