미국 재건을 직접 주도하겠다는 의도

'중국에 질 수도' 위기의식, 정부 주도 공급망 재편으로 이어져

조 바이든 미국 대통령이 정부 주도의 경제 재건에 팔을 걷어붙였다. 바이든 대통령의 경제 정책을 일컫는 ‘바이드노믹스’의 근간에는 지난 40여 년간 미국의 경제와 정치 질서를 떠받쳐온 ‘작은 정부’에서 ‘큰 정부’로의 전환과 중국과의 경쟁에서 승리하기 위한 글로벌 공급 재편이라는 두 가지 핵심 어젠다가 자리 잡고 있다.

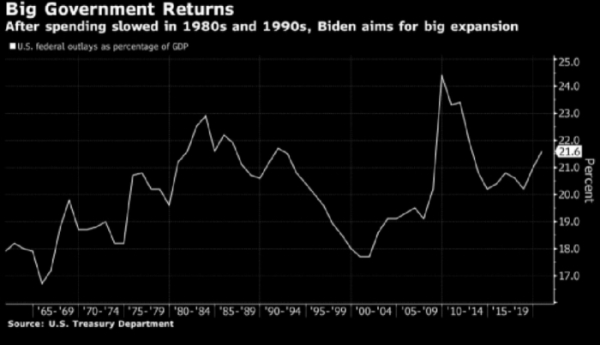

이 어젠다에는 정부가 미국 재건의 주요 원동력이 될 수 있다는 믿음이 깔려있다. 이를 반영하듯 바이든은 취임 후 100일 사이에만 무려 3개의 초대형 부양책을 내놓았고, 그 규모는 무려 6조 달러(약 6732조 원)에 달한다. 이에 대해 블룸버그통신은 바이든이 세계 2차 대전 이후 최대 규모의 예산 투입을 예고하며 지난 40년간 자취를 감췄던 ‘큰 정부’의 귀환을 선언했다고 평가했다.

이제까지 미국을 지탱한 것은 ‘작은 정부’였다. 1980년 로널드 레이건 전 대통령은 “정부가 문제를 해결하는 것이 아니라 문제는 바로 정부”라며 규제 완화와 감세를 골자로 한 ‘작은 정부’를 선언했다. 공공 부문이 본질적으로 민간보다 효율성이 떨어지고 관료는 일반적으로 시장에 의존해야 한다는 것이 작은 정부의 핵심 논리다.

하지만 바이든 행정부에서는 이러한 작은 정부론은 찾아보기 힘들다. 브라이언 디스 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장은 “정부가 너무 적게 일을 해서 나타날 위험이 너무 많은 일을 할 때보다 크다”며 “정부는 미국인의 삶에 좋은 것을 하는 강력한 원동력이 돼야 한다”고 말했다. 디스 위원장의 이 같은 발언은 사실상 ‘바이드노믹스’를 관통하는 핵심 표현이라고 월스트리트저널(WSJ)은 해석했다.

특히 미국 내 경제적 불평등이 2008년 글로벌 금융위기에 이어 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 팬데믹(전염병 대유행)까지 겹치며 심각한 사회 문제가 되자 정부가 직접 나서야 한다는 주장이 바이든의 이러한 믿음에 힘을 싣고 있다. 유명 경제 전문가이자 블룸버그 칼럼니스트인 노아 스미스는 “‘작은 정부’는 오히려 부진한 임금 상승과 생산성 둔화로 이어졌으며 2008년 금융위기를 촉발했다”면서 “뉴딜 정책처럼 바이드노믹스도 미국 사회를 더 나은 방향으로 이끌 것”이라고 긍정했다.

바이드노믹스는 여러 측면에서 1930년대 대공황 당시 프랭클린 루스벨트 대통령은 주도한 ‘뉴딜 정책’과 닮아있다. 뉴딜 정책은 적극적 정부 개입을 통한 성장 정책으로 2~3차에 걸쳐 지속적인 개혁으로 사회·정치적 발전을 이뤘다는 평가를 받는다.

바이드노믹스의 또 다른 한 축인 글로벌 공급망 재편도 큰 정부로의 전환과 맥락을 같이 한다. 중국이 미국의 안보, 번영과 가치에 대한 가장 큰 위협이 떠오른 상황에서 미국의 경쟁력 제고를 시장 논리에만 맡길 경우 자칫 중국에 패권을 내줄 수 있다는 위기의식이 정부 주도의 인프라 투자 계획’이 나온 배경이었다.

문제는 세계화 영향으로 글로벌 공급망이 얽히고설켜 있어 미국 홀로 이를 재편하기란 사실상 불가능하다는 사실이다. 이에 바이든 대통령은 한국과 일본, 대만 등 동맹국을 중심으로 공급망을 새로 구상하고 있다.

반도체뿐만이 아니다. 미국 정부는 지난 2월부터 바이든 대통령의 행정명령에 따라 그간 중국이 지배적 역할을 다른 산업 분야에서도 미국 주도의 공급망을 재정립하기 위해 전반적인 위험 평가에 돌입했다. 여기에는 포장재에서부터 배터리, 주요 원자재 등이 포함된다. 산업 전반에서 중국 의존도를 줄이는 데 필요한 정책을 정립하기 위한 사전 조사인 셈이다.

그의 정책 행보에 우려의 목소리도 만만치 않다. WSJ는 정부의 막대한 지출과 차입이 인플레이션 촉발과 이로 인한 금리 인상, 경기 침체 등의 악순환을 일으킬 수 있다고 지적했다. 대규모 부양책의 재원으로 꺼내든 ‘부자증세’도 오히려 경제성장을 저해하는 요인이 될 수 있다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)