전셋값 꾸준히 올랐지만 대출규제 강화에 매매시장 '잠잠'

"깡통전세 피하려면 계약 전 권리관계 등 꼼꼼히 따져봐야"

오피스텔 전셋값이 가파르게 오르면서 전세가율(매매가 대비 전셋값 비율)도 치솟고 있다. 일부 오피스텔에선 전셋값이 매매가격을 뛰어넘는 사례까지 생기고 있다. 자칫 '깡통 전세' 오피스텔이 양산될 수 있다는 우려도 나온다.

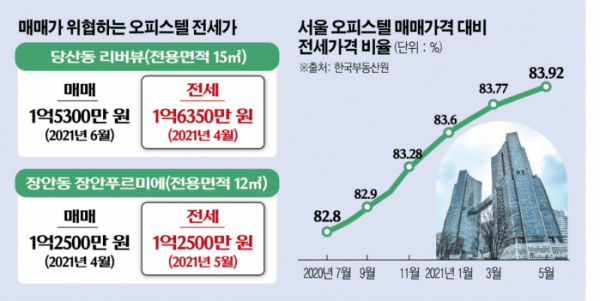

한국부동산원에 따르면 지난달 서울지역 오피스텔 전세가율은 83.9%다. 지난해 7월 부동산원이 오피스텔 시장 조사 표본을 변경한 이래 최고치다. 표본 개편 이후 서울 오피스텔 전세가율은 한 번도 거르지 않고 열 달 내리 상승했다. 60%대인 서울 아파트 전세가율과 비교해도 20%포인트 이상 높은 수준이다.

오피스텔 전세가율 상승은 서울에서만 일어나는 일이 아니다. 지난달 5월 기준 전국 17개 시ㆍ도 가운데 광주광역시를 뺀 16곳에서 열 달 전보다 전세가율이 올랐다. 세종 오피스텔 전세가율은 평균 92.3%에 이른다. 오피스텔 매매가격이 1억 원이라면 전셋값이 9230만 원으로 800만 원도 차이가 안 난다는 뜻이다.

실제로 오피스텔 가운데선 오피스텔 전셋값이 매매가격에 육박하거나 심지어 매매가격을 넘어서는 곳이 늘고 있다.

서울 영등포구 당산동 '리버뷰' 오피스텔에선 4월 전용면적 15㎡형 전셋방이 1억6350만 원에 나갔다. 이후 이 오피스텔에선 같은 면적의 전셋방이 6건 매매됐지만 한 건도 매매가가 1억6350만 원을 넘지 못했다. 4월 전용 12㎡형이 1억2500만 원에 팔렸던 서울 동대문구 장안동 '장안푸르미에' 오피스텔에선 지난달 같은 금액에 전세 계약이 체결됐다.

이처럼 오피스텔 전셋값은 빠른 속도로 매매가격을 뒤쫓고 있다. 부동산원 조사에서 수도권 오피스텔 전세가격지수는 지난 1년 동안 1.9% 올랐다. 같은 기간 매매가격지수 상승률은 0.6%였다. 전셋값이 매매가격보다 더 빠르게 올랐다는 뜻이다. 전문가들은 아파트 전셋값이 최근 가파르게 오르자 상대적으로 저렴한 오피스텔 전세로 발길을 돌리는 수요가 많아졌기 때문으로 분석한다.

일반적으로 전셋값이 오르면 매매가격도 함께 오르지만 최근 오피스텔 매매시장은 상대적으로 잠잠하다. 대출 규제 영향으로 보인다. 금융당국이 5월부터 오피스텔에도 담보인정비율(LTV)를 적용하면서 시장이 찬물을 맞았다. 주택과 비교해 금융 규제에서 상대적으로 자유롭다는 오피스텔 비교우위가 퇴색돼서다. 신축 오피스텔은 고급화로 바람을 일으키고 있지만 구축 오피스텔은 그마저 어렵다.

그나마 최근 구축 오피스텔 시장을 주도하는 건 전세를 끼고 오피스텔을 사는 '갭 투자자'다. 전셋값이 매매값에 달라붙으면서 적은 돈으로도 오피스텔을 취득할 수 있어서다. 강남권에서도 1000만~2000만 원만 실투자하면 전세를 끼고 오피스텔을 샬 수 있다는 게 현지 부동산 중개업소들의 설명이다.

문제는 지금처럼 전세가율이 고공행진하는 상황에선 매매가격이 조금만 빠져도 전셋값(전세보증금)을 돌려주지 못하는 '깡통 전세'가 될 위험성이 잠복하고 있다는 점이다. 더구나 오피스텔은 소유자가 주택시장 규제를 피하기 위해 세를 주더라도 주거용으로 신고하지 않는 경우가 많아 일반 주택보다 세입자 보호가 어렵다.

서진형 대한부동산학회장(경인여대 교수)은 "전세가율이 80%를 넘으면 깡통 전세 위험이 높다고 봐야 한다. 오피스텔 세입자는 전세계약을 맺기 전에 권리관계 등을 잘 따져봐야 한다"며 "투자자도 가격 상승 여력 등을 고려해 신중이 투자를 결정해야 한다"고 조언했다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)