카이스트 학부 신입생 4분의 1 ‘뚝’

학과 이름 바꾸고 통폐합된 경우도

“태양광, 풍력 등이 거론되지만, 현실적 대안은 원자력뿐이다.”(2009년 12월, 최경환 당시 지식경제부 장관, 경상북도 울주군 신고리 3, 4호기 건설 현장에서)

“원전 중심의 발전 정책을 폐기하고 탈핵 시대로 가겠다.” (2017년 6월, 문재인 대통령, 국내 첫 상업용 원전인 고리 1호기 영구정지 선포식에서)

산업의 핵심인 국가 에너지 정책은 정권 기조에 따라 널뛰듯 춤을 췄다. 이명박 정부 당시 중동 정책에 무게를 실으면서 미래 에너지로 주목받았던 원전 산업은 문재인 정부 들어 ‘척결해야 할 대상’으로 전락했다.

문 대통령은 2017년 8월, 취임 100일 기자회견에서 “탈원전 정책은 염려할 필요가 없을 정도로 아주 점진적으로 이뤄지는 정책”이라고 강조했지만 실상은 달랐다. 정책 전환은 속전속결이었다. 문재인 정부는 회견 두 달 후 전체 발전량에서 신재생에너지 비중을 현행 7%에서 2030년 20%까지 확대하는 ‘탈원전 로드맵’을 확정했다. 그 해 연말엔 신규 원전 6기를 백지화하고 노후 원전 10기를 폐쇄한다는 내용의 제8차 전력수급 기본계획도 공개했다.

국민 공감대 없이 추진한 정책에 관련 업계와 학계가 강력 반발했다. 월성1호기 조기 폐쇄 결정이 적절했는지에 대한 의문까지 불거져 친원전과 탈원전 갈등은 진영논리로 비화됐다. 탈원전 정책이 전기료 인상으로 이어질 수밖에 없다는 점에서 논란은 정권이 끝나가는 지금까지도 계속되고 있다.

그 사이 원전 산업 기반은 큰 타격을 입었다. 당장 직격탄을 맞은 건 관련 기업들이었다. 두산중공업은 신한울 3·4호기, 천지1·2호 등 수주 규모만 7조 원에 달하는 국내 원전 건설 계획이 백지화되면서 수년간 심각한 유동성 위기에 내몰렸다.

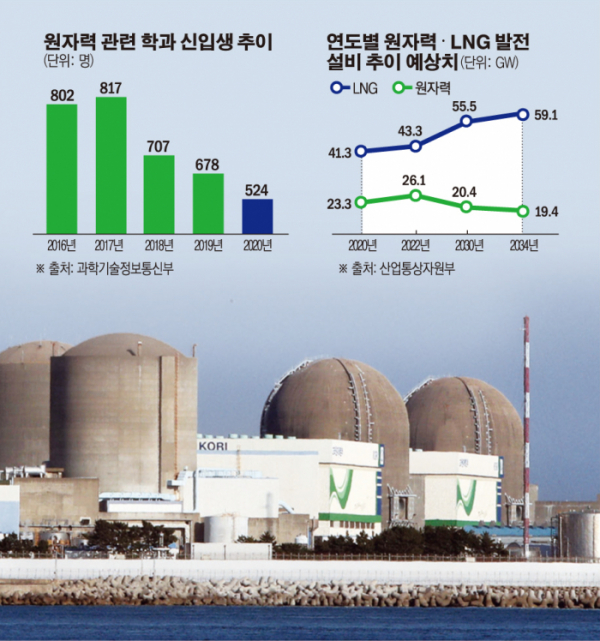

기술 인력을 키우는 학교도 날벼락을 맞았다. 2020년 17개 대학 내 원자력 관련 학과 입학생(학·석·박사 합산) 인원은 524명으로, 탈원전 정책 시행 이전인 2016년(802명)에 비해 35% 감소했다. 이공계 최상위권 대학에선 원자력 학과 존폐 논란까지 불거졌다. 지난해 카이스트(KAIST) 원자력양자공학과 학부 신입생은 6명에 그쳤다. 원전 활성화 정책이 한창이었던 2015년(25명), 2016년(22명)과 비교하면 4분의 1 수준으로 줄어든 것이다.

원전 인재가 되겠다는 부푼 꿈을 안고 학교에 입학했던 학생들은 오락가락 정책의 희생양이 됐다. 12년 동안 원자력 학문을 전공해 온 조재완(31) 씨는 “(원자력학) 박사까지 땄지만 타 산업 분야로 유출된 인재들이 많다”며 “해외로 떠난 동료들도 적지 않다”고 전했다. 그는 2018년부터 탈원전 정책에 반대하는 시민단체 ‘녹색원자력학생연대’를 만들어 운영 중이다.

익명을 요구한 원자력학과 전공자 B 씨도 “2010년대 초반 생겨난 원자력 학과들이 개설 5년도 안 돼 학과 이름에서 ‘원전’ 자를 떼거나 통폐합된 경우도 많다”고 말했다. 오락가락 정책의 후유증은 이게 끝이 아니다. 급진적 정책에 산업 기반이 허물어지는 사이 탄소 중립 시대가 오면서 원전 기반 기술의 중요도는 더 높아지는 아이러니한 상황을 맞은 것이다. 조 바이든 미국 대통령은 원자력 발전을 무공해 전력으로 명시한 2050년 탄소 중립 행정명령에 서명했다. 원자력 발전 비율을 낮추기로 했던 영국과 프랑스 등 유럽 국가도 불거진 에너지 대란에 속속 원전으로 ‘유턴’하고 있다.

조 씨는 “탈원전 정책을 거치며 우리나라 원전 기술은 선두 그룹에서 한동안은 이탈할 수밖에 없었다”며 “만일 탈원전 정책이 철회된다 하더라도, 선두를 되찾기 위해선 적지 않은 노력이 필요할 것”이라며 안타까워했다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)