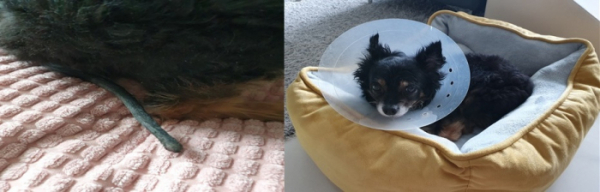

열세 살 장모(長毛) 치와와인 '깜이'의 꼬리는 다른 개들과 달리 구부정하게 휘어있다. 휜 부분에는 털도 자라지 않는다. 산책 중 다른 개를 만나면 겁을 먹고 피하기도 한다. 사고 이후 생긴 후유증 탓이다.

지난해 2월, 이미영(가명) 씨는 반려견 깜이와 산책을 하기 위해 아파트 문을 나섰다. 그때 깜이는 같은 단지에 사는 A 씨의 푸들에게 꼬리를 물렸고 일부가 절단됐다. 다량의 피를 한 시간 넘게 흘리기도 했다. 이후 절단 부위에 염증이 생겨 부어올랐고, 깜이는 며칠 밤 내내 위액을 쏟아낼 정도로 토를 했다. 이를 지켜보고 간호하는 이미영 씨의 생활도 망가졌다. 준비하던 중요한 시험까지 못 치르게 됐을 정도다.

더 큰 문제는 사고 이후 A 씨의 행동이었다. A 씨는 자신의 푸들이 다니는 내과전문병원이 아닌 곳에서 진료를 받으면 치료 비용을 지급할 수 없다고 했다. 이미영 씨는 외상이므로 외과전문병원에 가야한다고 주장했지만 받아들여지지 않았다. A 씨는 내과전문병원 원장에게 "이틀 안에 모든 치료를 끝내라"고 으름장을 놔 병원과의 갈등을 빚기도 했다. 한 달 반이 지나도 상처가 아물지 않자 이미영 씨는 깜이를 외과전문병원으로 옮겼다. 2주 만에 깜이는 회복됐지만 이미영 씨는 A 씨로부터 치료비를 받을 수 없었다.

이미영 씨는 A 씨의 반려견 때문에 깜이가 심한 상해를 입었음에도 나 몰라라 하는 태도에 크게 화가 났다. 하지만 경찰은 법이 없어 형사적으로 해결할 수는 없다고 했다. 이에 이미영 씨는 민사상 손해배상을 청구했고 지난달 10일 서울남부지법은 A 씨가 이미영 씨에게 50만 원의 위자료를 지급하라고 판단했다.

민법 제98조는 동물에 관한 입법·사법의 전반적 체계에 악영향을 준다.

동물보호법은 사람이 동물에 해를 끼치거나, 법에 명시된 맹견(도사견, 핏불테리어, 로트와일러)을 잘 관리하지 않으면 형사처벌한다. 하지만 동물이 동물에 해를 끼쳤을 경우는 규정하지 않는다.

동물을 물건으로 보기 때문에 동물에 의한 동물의 피해를 중요하게 여기지 않았고, 별도의 법 조항으로 둬야 할 필요성을 느끼지 못한 것이다. 민법 제98조에 깔린 생각이 A 씨에게 형사상 책임을 물을 수 없는 입법 구멍을 만들었다고 볼 수 있다.

형사상 책임을 물을 수 없으니 민사상 손해배상을 청구할 수밖에 없다. 하지만 위자료 액수는 터무니없이 적다. 물건이 입은 피해이기 때문이다. 이미영 씨의 사례처럼 가족 같은 반려견이 후유증을 평생 가지고 살아야 하는데도 50만 원 배상에서 끝이 나는 것이다.

민사소송에서 드러나는 사법부의 안일함은 악순환을 만든다. 일부 사람들은 자신의 반려견으로 인해 다른 반려견이 다쳐도 배상 수준이 낮으므로 사고 초기 책임 자체를 회피하거나 나 몰라라 하는 태도로 일관한다. 법적인 책임을 안 지는 것이 도의적 책임까지 지지 않아도 되는 것이라는 오해를 만드는 것이다. 사법부가 동물 보호에 대한 인식을 후퇴시키는 데 일조한다고 볼 수 있다. 이는 많은 사람이 반려동물을 가족 구성원으로 생각하는 사회 분위기에도 역행한다.

이미영 씨는 "외부에서는 그깟 개 때문에 법적인 문제를 만들고 그런다고 비판한다"며 "깜이와 10년 넘게 함께 살았고, 단둘이 사는 지금은 가족 이상의 존재인데 그렇게 말해서는 안 된다"고 말했다.

깜이가 아파서 입은 마음의 상처는 몸의 상처보다 절대 작지 않았습니다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)