미국이 세차례 연속 ‘자이언트 스텝’을 밟자 기업들은 다가올 후폭풍에 전전긍긍하고 있다. 미국의 강한 긴축과 달러 초강세가 이어지면서 인수합병(M&A) 시장에도 적신호가 켜졌다. 시장이 얼어붙고 돈 줄이 말라가면서 기업공개(IPO)를 철회하거나 미루는 기업들이 속출하고 있다. 올해 들어 IPO를 중간에 철회한 기업만 22곳(상장예비심사 미승인 제외)이다.

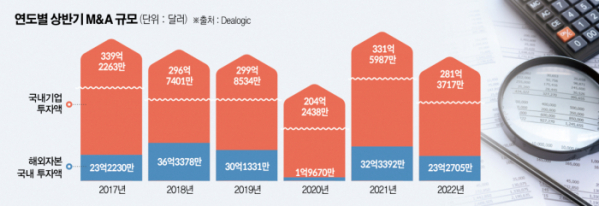

◇M&A시장에도 찬바람= 딜로직이 이투데이에 제공한 자료에 따르면 올해 하반기 들어 9월 현재 국내 M&A 규모는 99억4800만 달러(약 13조2300억 원)로, 지난해 같은 기간 179억8600만 달러(약 23조9200억 원) 대비 44.7% 가량 줄었다. M&A 시장이 호황을 누렸던 지난해(477억 달러)와는 상반된 모습이다.

시장 금리가 오르면 인수합병(M&A)시장도 위축될 전망이다. 조달금리와 인수금융 금리가 덩달아 뛰기 때문이다. 인수금융 금리도 지난해 3~4% 수준에서 연 7%까지 뛰었다. 금리뿐 아니라 환율과 달라진 시장환경에 따른 기업가치 추락 등도 걸림돌이다.

주인을 찾지 못하는 기업 매물도 쌓여가고 있다.

이차전지용 동박 제조사 일진머티리얼즈는 몸값 3조~4조 원이 예상되며 하반기 M&A ‘대어’로 점쳐졌지만, 최근 인수 가능성마저 불투명해졌다. 7월 예비입찰에서 유력 원매자들이 불참한 데다 지난달 본입찰에서 베인캐피탈마저 발을 뺐다. 롯데케미칼이 사실상 유일한 후보가 됐지만, 가격 협상에 난항을 겪고 있는 것으로 전해진다. 매각이 무산된 경우도 있다. 임플란트 업체 디오는 지난달 30일 최대주주 디오홀딩스와 특수관계인 7명이 투자지주사 세심과 맺은 주식 매매 계약을 취소한다고 공시했다. 롯데카드와 맘스터치, 버거킹 등도 하반기 매물로 나와 있지만, 실제 성사까지 이뤄질 수 있을지에 대해선 회의적인 목소리가 나온다.

한온시스템(약 6~7조 원), 메디트(약 3~4조 원) 등도 매물로 있지만 이렇다 할 진척사항이 없다.

기업들은 M&A는 꿈도 못꾼채 비상경영체다. 최정우 포스코그룹 회장은 계열사 사장단 등이 참석한 그룹경영회의를 열고 비상경영체제로 대응한다는 방침을 세웠다. 이 자리에서 강조된 것은 ‘현금 흐름’이었고, 경영진은 재무건전성과 안정적인 시재를 확보하는 데에 의견을 모았다. 또 롯데와 한화 석유 화학 및 에너지 부분 계열사는 역시 일찌감치 비상경영 체제로 전환했다.

◇줄줄이 상장 철회하는 기업들=현대오일뱅크, SK쉴더스 등 올해 들어 IPO를 철회한 기업은 20곳 이상이다. 증시 부진이라는 시장 상황에도 불구하고 공모가를 낮춰 상장(3만4000~4만5000원→2만8000원)한 쏘카는 상장 첫날부터 공모가보다 6.07% 낮은 2만6300원에 거래를 마쳤다. 이 탓에 시가총액도 1조 원을 넘기지 못했다.

하반기 대어로 주목을 받았던 WCP는 기관 투자자 대상 수요 예측에서 저조한 성적표를 받으면서 공모가를 희망 수준 대비 최고 36% 낮췄다. 쏘카와 WCP의 처참한 성적표에 IPO 시장 냉각은 가속화되는 모양새다.

유진현 DB금융투자 연구원은 “현재 IPO 시장 환경이 그리 유리한 환경은 아니다”라며 “(그럼에도 IPO를 진행한 기업의 문제는) 당초 예상한 것보다 더 적은 금액을 조달하게 되는 것이고 이에 따라 미래 투자 활동에 차질이 빚어질 수 있으며, 상장 후 다시 자금을 조달해야 할 수도 있다”고 전망했다.문수빈 기자

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)