‘제로 코로나’ 정책 하에 감시 수위 갈수록 높아져

중국에서 ‘감시’는 일상이다.

매일 아침 외출한 순간부터 집에 돌아올 때까지 정부의 감시를 받게 된다. 출근길은 무조건 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사로 시작해야 한다. 음성 증명서가 없으면 공공시설을 이용할 수 없기 때문이다.

시내 곳곳에 설치된 감시 카메라는 24시간 눈을 불을 켜고 시민들을 관찰한다. 버스에서부터 커피숍, 사무실 도착할 때까지 사무실을 향하는 길목마다 QR 코드를 스캔해야 한다. 이렇게 스캔 된 모든 인민의 QR코드는 정부의 동선 파악 데이터로 활용된다. 코로나19 확진자를 만난 것이 데이터베이스에서 확인이라도 되면 곧바로 격리 시설행이다.

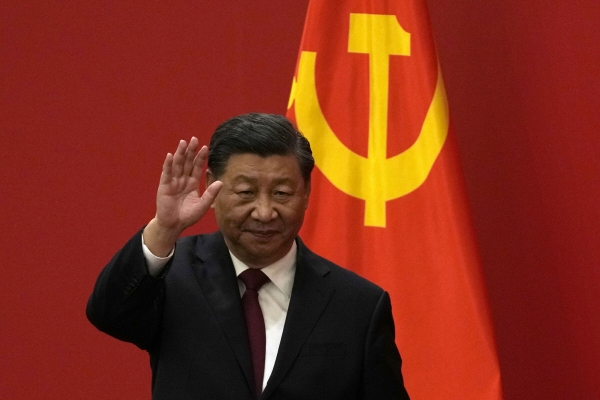

모두 인민과 국가를 위한 일이다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 차단이라는 명분에 시작된 대중에 대한 감시 수위는 이전에는 상상할 수 없는 경지에 올라서게 됐다. 최근 월스트리트저널(WSJ)은 시진핑 국가주석이 2012년 정권을 잡은 이후 정부 감시 레이더는 중국 국민의 실생활을 갈수록 깊게 파고 들어가고 있으며, 그 수준은 이제 코로나19 팬데믹 이후 완전히 새로운 수준에 올라서게 됐다고 지적했다. 사실상 코로나19가 시 주석의 ‘빅브라더 사회’를 완성해주는 꼴이 된 것이다.

감시의 범위는 이제 코로나19와 관련이 없는 범주로 확대되고 있다. 안면 인식과 같은 생체인증 기술과 인공지능(AI) 등 최첨단 기술은 주민 행동 감시 도구로 역할을 톡톡히 한다. 최근 중국 당국은 생체인증 기술을 통해 얻은 데이터와 중국 인민들의 주민등록번호, IT 업체들이 수집한 행동 관련 데이터를 연결해 사회질서에 위협이 될 만한 인민들의 움직임을 특정하고 있다.

WSJ은 중국 당국이 신장 위구르 자치구 소속 민족을 감시하기 위해 인공지능(AI)이 탑재한 카메라를 비롯한 각종 감시 장치를 활용해 얼굴과 음성, 동작을 실시간으로 추적하고 있다고 전했다. 이와 관련해 영국 BBC는 신장 자치구 내 경찰서 등에 설치된 AI 카메라는 얼굴의 미묘한 변화에도 반응해 감정을 분석할 수 있을 정도라고 보도하기도 했다.

감시 사회로 인한 웃지 못할 해프닝이 발생하기도 한다. 대표적인 사례가 지난 8월 일어난 ‘상하이 이케아 탈출 소동’이다.

사건의 발단은 이렇다. 베트남을 방문했다가 상하이로 돌아온 6세 남자아이가 코로나19 확진 판정을 받았다. 당국이 데이터를 추적한 결과 이 소년과 밀접접촉한 사람이 이케아 매장을 방문했다는 사실이 포착됐다.

당국은 해당 매장을 일시 폐쇄하려 하자 강제격리를 피하려던 수십 수백 명의 쇼핑객들이 서로를 밀치며 매장을 빠져나가려 했고, 매장은 순식간에 아수라장이 됐다. 결국, 이 남자아이의 확진 판정으로 인해 총 8만3000명이 코로나 19 검사를 받아야 했지만, 해당 검사에서 양성 판정을 받은 사람은 한 명도 없었다.

감시의 대상은 사상 검증으로까지 확대됐다. 올해 7월 허페이 국가과학센터는 AI를 활용해 사람의 시선과 표정, 뇌파, 피부 전기 반응 등을 측정해 공산당원들의 사상 교육 학습 효과를 측정하는 기술을 개발했다고 밝혀 논란이 되기도 했다.

중국 정부의 감시 수위가 상상을 초월하는 수준이 되면서 정부 감시 명분에 대한 국민의 신뢰도는 점점 한계점에 도달하고 있다고 WSJ는 지적했다. 특히 중국 정부는 수십 년에 걸쳐 인민의 지지 기반이 됐던 급속한 경제성장을 더는 실현할 수 없게 되면서 불만의 목소리는 커지고 있다.

하지만 반대 여론을 찾기 쉽지 않다. 이마저도 정부가 통제하기 때문이다. 소셜미디어에서는 비판의 글은 모두 삭제되고, 학술적 자유도 침해되고 있다. 유럽연합(EU) 재중국상공회의소는 중국에 관한 방침을 나타낸 최신 보고서에서 “중국에서 지금 이데올로기는 경제를 이기고 있다”고 꼬집었다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)