1997년 외환위기, 2008년 글로벌 금융위기, 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 후폭풍에 버금가는 그림자가 짙게 드리워 진지 오래다.

치솟는 물가와 이에 따른 급격한 금리인상으로 인해 억지로 눌러왔던 가계·기업 부실 부채 문제는 한계에 도달했다. 영세 자영업자와 소상공인, 다중채무자 등 취약계층의 금융 디딤돌도 흔들리고 있다. 항공, 산업 등 코로나19로 타격을 받은 기업들 역시 마찬가지다. 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF)이 금융위기를 불러올 ‘트리거’가 될 수 있다는 전망도 나온다. 하지만 꼬이고 꼬인 실타래를 풀기 위한 실마리를 찾기 힘든 상황이다.

이에 본지는 한국 경제의 ‘부실 뇌관’으로 급부상하고 있는 가계·기업부채와 부동산PF의 현황 등을 다각도로 분석해 경제위기의 약한 고리를 짚어보고 대응책을 찾아본다

'제2저축은행' 사태 재현 우려

대아상호, 1년새 BIS비율 반토막

대형저축은행도 권고수준 밑돌아

PF사업장 지연·중단 지속 땐

업계 연쇄 유동성 위기 가능성

2011년 저축은행 사태 이후 12년 만에 국내 금융산업이 휘청이고 있다. 지난해 레고랜드 사태로 촉발됐던 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 위험이 실리콘밸리은행(SVB) 파산 등 글로벌 ‘뱅크데믹(은행 연쇄 파산 공포)’과 맞물려 금융 리스크 ‘뇌관’으로 작용할 수 있다는 우려에서다. 12년 전 저축은행 사태 당시 대규모 예금 인출(뱅크런) 사태를 촉발했던 건 부동산 PF 대출 부실이었다. 부동산 PF 대출 부실로 자본 비율이 급락한 7개 저축은행은 영업정지 처분을 받았다.

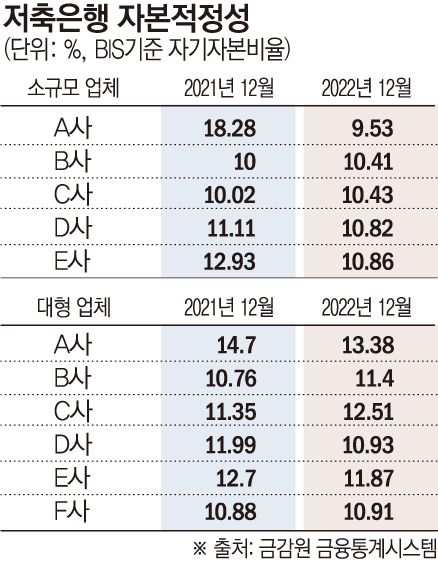

최근 저축은행 자본건전성에 경고등이 켜지면서 ‘제2의 저축은행 사태’가 재현될 수 있다는 목소리가 커지고 있다. 실제 소규모 저축은행들을 중심으로 BIS(국제결제은행) 기준 자본비율이 급감하는 상황이다.

11일 금융감독원 금융통계시스템에 따르면 지난해 말 대아상호저축은행의 BIS 기준 자본비율은 9.53%를 기록, 10% 이하로 떨어졌다. 전년 18.28%와 비교하면 절반 가까이 하락한 수치다.

BIS비율은 금융사의 자본력을 평가하는 핵심 지표로 사용된다. 자기자본을 위험가중자산으로 나눈 값으로 은행 재무건전성을 판단하는 대표적인 수치다. BIS비율이 낮을수록 예금자가 맡긴 원금과 약속한 이자를 갚을 수 있는 능력이 낮다.

시중은행의 BIS비율은 15~17% 수준이다. 최근에는 대형 저축은행(SBI·OK·웰컴·한국투자·다올·에큐온) 중에서도 10%대를 간신히 유지하는 저축은행이 생겼다. 에큐온저축은행은 지난해 말 현재 10.91%로 경쟁사 대비 BIS비율이 취약했다. 금융감독원은 자산 1조 원 이상 저축은행의 경우 최저 BIS비율 8% 이상, 자산 1조 원 미만은 7% 이상을 규정하고 있다.

현재 금융당국은 잠재위험의 현실화 가능성에 선제적으로 대비하기 위해 저축은행에 BIS 기준 자본비율 11.0% 이상을 권고하고 있다.

6개 대형 저축은행 가운데 한국투자저축은행과 에큐온저축은행이 권고 기준을 밑돌고 있다.

문제는 부동산 PF 사업장의 지연과 중단 우려가 언제 해결될지 모른다는 것이다. 건설사들의 부도가 시작되면 부동산 PF에 ‘몰빵’했던 중소형 저축은행들부터 유동성 위험에 처할 가능성이 높아질 수밖에 없다.

금융당국 관계자는 “79개 저축은행 중 대형 업체를 제외한 소규모 지역 저축은행들의 건전성을 예의 주시하고 있다”며 “수시로 저축은행 실무진을 불러 연체율 등을 확인하고 있다”고 설명했다.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)