가격 인상 비교적 쉬운 해외로 눈돌려

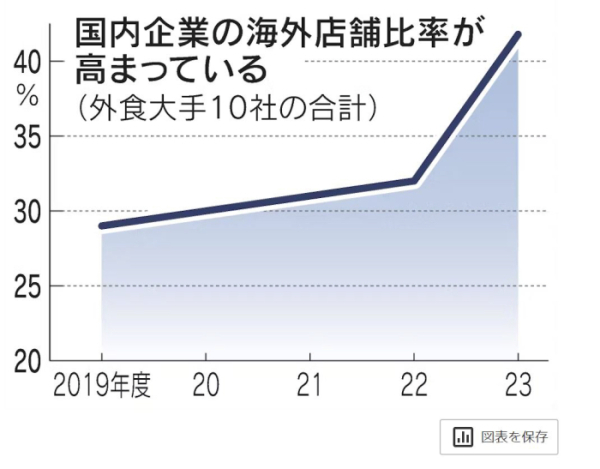

13일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 매출 기준 상위 10개 외식 대기업의 해외 점포 수는 지난해 기준 약 1만3000개로 집계됐다. 이는 전체 점포 수의 42%에 달하는 비중이다. 코로나19 사태 직전인 2019년 해외 점포 비중이 29%였던 것을 감안하면 4년 새 그 비중이 13%포인트(p)가 커진 것이다.

실제로 일본 야키니쿠 전문점 ‘규카쿠’를 운영하는 코로와이도는 지난해 말 해외 점포 수를 389개로 2019년 대비 70% 늘렸고, 우동 전문점 요시노야는 올해 전년 대비 9% 증가한 125개 해외 출점을 계획하고 있다.

업계에서는 대형 외식업체들의 해외 점포 수가 몇 년 안에 일본 국내 점포 수를 역전할 것이란 전망이 나온다. 이미 제조업은 엔화 가치 변동으로 인한 리스크를 줄이기 위해 해외 현지 생산을 늘려왔다. 그 결과 도요타 해외생산 비중은 지난해 약 67%, 닛산자동차는 약 79%에 달했다.

이처럼 일본 외식업계가 해외 진출에 공격적으로 나서는 것은 엔저로 인한 수입물가 급등 때문이다. 엔·달러 환율은 지난달 말 160엔대까지 오르는 등 엔화 가치가 급락했다. 이후 달러 대비 엔화 가치가 155엔대로 어느 정도 회복하긴 했지만, 엔저 기조는 여전히 이어지고 있다. 엔화 가치 하락으로 수입 식재료 조달 비용은 치솟았지만, 외식 기업들은 음식 가격을 올리지 못했다. 디플레이션이 30년 넘게 이어졌던 일본에서 가격 인상 거부감이 크기 때문이다. 이는 고스란히 수익성 압박으로 이어졌다.

반면 해외의 경우 가격 인상이 상대적으로 쉽고, 현지에서 식재료를 조달할 수 있어 환차손에 대한 실적 변동 리스크를 통제할 수 있다는 장점이 있다. 이에 일부 외식업체들은 해외 사업 호조를 바탕으로 일본 내에서는 가격 인상을 억제하고 있다.

닛케이는 외식업체들의 해외 진출이 더욱 확대되면 일본 음식에 대한 해외 관심도가 커져 일본 식재료 수출을 뒷받침하는 선순환이 일어날 수 있다고 기대했다.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)