“세계는 4차 산업혁명의 길목에 와 있다.”

2016년 1월 클라우스 슈밥 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 회장은 인류의 다음 행선지를 이렇게 안내했다. 신기술 융합으로 새로운 비즈니스가 출현할 것이라는 기대감이자, 승자독식 생태계에 대한 경고이기도 했다. 예견은 적중했다. 이제 막 진입한 4차 산업혁명 길목에서 선두그룹과 쫓는 자의 기술·산업 격차는 이미 압도적이다. ‘초격차’ 시대가 온 것이다. 규제투성이라는 ‘핸디캡’을 안고 뛰는 한국은 제도 부실과 정치 실종까지 더해 경쟁에서 밀려나고 있다.

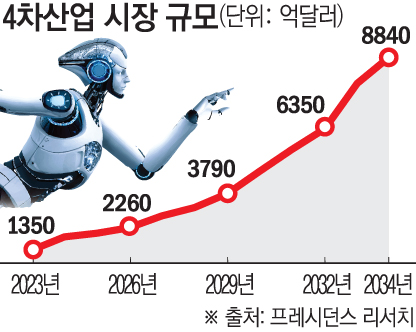

4차 산업혁명은 그야말로 무궁무진한 시장을 열어젖혔다. 인공지능·로봇·사물인터넷(IoT)·빅데이터 등 신기술이 융합하면서 사업 가능한 영역을 대폭 확장시켰기 때문이다. 24일 글로벌 시장조사기업 프레시던스리서치에 따르면 4차 산업 시장 규모는 2023년 약 1350억 달러(약 183조 원)에서 2034년 8840억 달러(약 1198조 원)로 급증할 전망이다. 승자가 먹거리를 독식할 뿐 아니라 시장의 룰을 지배할 수 있다는 점에서 주요국들은 기술개발 및 신산업 육성에 사활을 걸고 있다.

치열한 경쟁이 벌어지는 레이스에서 한국은 출발부터 핸디캡을 안고 뛴다. ‘포지티브’ 규제 탓이다. 허용 대상을 법에 일일이 나열하고 나머지는 모두 불허하는 것이다. 반면 ‘네거티브’ 법체계인 영미법은 모든 걸 할 수 있는 환경을 제공한다. 규제가 없으니 일단 뭐든지 ‘저지를’ 수 있는 셈이다. 선두주자인 미국을 바짝 뒤쫓고 있는 중국 역시 신기술 개발 관련 규제 충돌 문제가 없다.

이런 환경은 새로운 서비스 출현 과정에 영향을 미치고 있다. 가령 구글은 2009년 자율주행차 개발에 착수, 자체적으로 시내 도로에서 시험 주행까지 마쳤다. 민간 자율주행차 개발에 발맞춰 미국 정부는 빠르게 제도개선에 착수했다. 연방교통부는 구글의 인공지능 시스템을 사람과 같은 운전자로 인정하고, 자율주행차 시내 도로 운행을 허용했다. 한국에서 자율주행이 도로교통법, 데이터 보호법, 개인정보보호법에 막혀 한발짝도 나아가지 못한 사이 벌어진 일이었다.

지난해 지능형로봇법이 개정되기 전까지 자율주행 배달 로봇이 길거리를 돌아다니는 것 자체도 불법이었다. 2018년 관련 기술이 개발되고도 상용화까지 5년이 걸린 이유다.

다른 서비스도 사정은 마찬가지다. 신기술을 활용한 새 의료 서비스 출현은 35년째 원격의료를 금지하고 있는 의료법에 막혀 있다. 핀테크업계의 AI 활용도 전자금융거래법, 개인정보보호법, 데이터보호법으로 국내 서비스가 불가한 상태다.

한국경제연구원 지난해 ‘글로벌 100대 유니콘기업과 국내 신산업 규제 개선방향’ 보고서에서 각종 규제 탓에 글로벌 100대 유니콘 기업 중 17개가 한국에서 창업이 불가능하거나 제한적이라고 밝혔다.

법적 한계를 보완하기 위해 ‘규제 샌드박스’가 도입됐지만, 이조차 제 구실을 못하고 있다. 규제 샌드박스는 신기술을 활용한 제품과 서비스에 대해 현행 규제를 면제해주는 제도다. 리스크 여부를 판단해 궁극적으로 기존 법을 개정하자는 게 기본 취지다. 이광호 과학기술정책연구원 기술규제연구센터장은 “법령 개정이 제일 중요한 건데 정부가 실적 공표를 못하고 있다”며 “그만큼 개정이 더디다는 소리”라고 지적했다. 그러면서 “실증사업이 리스크 검증 중심으로 진행되지 않고, R&D 지원사업처럼 운용되고 있다”며 “최근엔 기업들이 지원을 많이 해주는 부처를 고르는 ‘체리피킹’ 경향도 나타나고 있다”고 설명했다.

법 개정으로 이어지지 않는 학습효과가 생기면서 ‘큰손’들도 시장을 떠나고 있다. 장석인 태재미래전략연구원 연구위원은 “처음에는 샌드박스 진행되는 업종에 투자가 과감하게 들어왔는데 줄어드는 분위기”라고 우려했다.

결국 정치가 마지막 걸림돌이라는 지적도 나온다. 법 개정이란 게 결국 입법부의 몫인데, 이해관계자 갈등을 조정하고 해법을 찾아내야 할 정치가 제 역할을 못하고 있다는 이유에서다. 장 연구위원은 ”그동안 한국 경제 성장은 전부 따라잡기였는데 4차 산업혁명은 새로운 출발을 해야 된다”며 “이해관계자 반발이 거세고 정치권이 이들 눈치를 보면서 변화가 어려운 현실”이라고 평가했다.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)