통합 목적이 아닌 배제의 장벽이란 비판도

‘헤이스팅스 전투’ 자체는 큰 문제가 아니다. 거의 모든 영국인은 이 전투가 언제 일어났는지(1066년)와 누가 이겼는지(정복자 윌리엄)를 알고 있을 것이다. 마찬가지로 영국인들은 아쟁쿠르 전투(1415년, 헨리 5세)를 기억하고, 일부는 보즈워스 전투(1485년, 헨리 7세)까지 맞출 수 있다.

그런데 브래드퍼드(잉글랜드 북부 도시)까지 지도에 정확히 표시할 수 있을까? 또는 ‘얼스터 프라이(북아일랜드 전통 아침 식사)’가 무엇인지, 키나드 막 알핀(스코틀랜드 초대 왕)이 누구인지 말할 수 있을까?

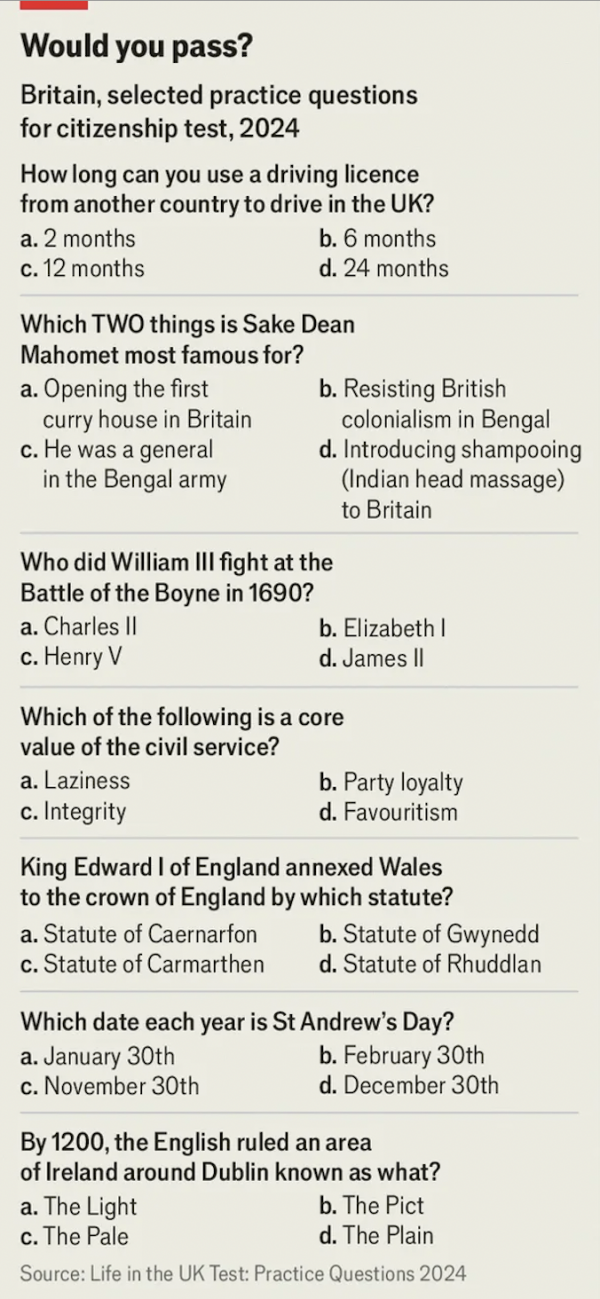

이 기이하고 어려운 문제들은 실제로 영국 시민권 시험 ‘영국 생활(Life in the UK)’에 출제된 문제들이다. 최근 영국 주간지 이코노미스트는 시민권 시험이 영국 역사와 문화에 관한 다양한 질문을 던지는 듯 보이지만, 현실과 매우 동떨어져 있는 모순이라고 지적했다.

시민권 시험 교재에는 영국인들은 역사에 대한 깊은 지식을 갖췄으며, 일요일에는 로스트(영국의 전통적인 일요일 점심ㆍ주로 구운 고기와 감자)를 먹고, 웨일스 케이크(웨일스 전통 간식)을 즐기며, 레스터(인도계 이민자 거주지)에서 디왈리(힌두교 축제)를 축하하는 것을 좋아한다고 설명되어 있다.

또 펍 퀴즈에 열광하며, 보트 경주를 즐기고 “구글리를 던지다(bowl a googly)”와 같은 말을 자주 쓴다. 4월 1일에는 만우절을 맞이해 정오까지 사람들에게 장난치는 것을 가장 즐긴다. 이코노미스트는 시험을 요약하면 영국인들은 정말로 “하루를 견디기 힘든 사람들”로 보인다고 표현했다.

이렇다 보니 시민권 시험이 실제 영국인 정체성과 관련이 있는지 의문의 목소리가 커지고 있다. 2013년 시민권에 시험에 역사 부문을 추가했던 당시 총리 데이비드 캐머런조차 마그나 카르타(잉글랜드 존 왕 시대 체결된 헌장)가 제정된 연도는 맞췄지만, 번역하지 못해 생방송에서 망신을 당해야 했다.

영국 더럼대학교의 톰 브룩스 정치학 교수는 “미친 듯한 퀴즈로 채워진 나쁜 펍 퀴즈(술자리에서 던지는 상식 퀴즈)”라며 “영국 시민권 시험으로는 말이 안 된다”고 말했다. 지난 영국 정부도 시험의 실효성을 검토하겠다고 약속했지만, 실현되지 않았다.

영국의 시민권 제도는 오랜 역사로부터 기인했다. 212년 로마 황제 카라칼라는 로마 제국 내 모든 사람에게 시민권을 부여했다. 시민권을 확대해 통치를 강화하려는 목적이었다. 카라칼라의 시민권은 대영제국에도 영향을 미쳤다. 대영제국은 모든 영토민이 영국에 정착할 수 있도록 허용했고 이들이 “나는 영국인이다”를 외칠 수 있도록 1948년 시민권을 영국 국적법에 명문화했다.

다만 당시 ‘통합’의 취지와 다르게 지금 영국 정부가 치르는 시험이 오히려 ‘배제의 장벽’이 된다는 주장도 있다. 2005년 도입된 이 시험은 지금까지 200만 번 이상 치러졌지만 약 4분의 1은 탈락한다. 시험 비용도 한 번 치르는 데 50파운드(약 9만 원)으로 진입 장벽이 높다.

시험 내용 자체에 대한 비판도 있다. 시험은 엘리자베스 시대의 식민지 개척을 “길고 화려한 역사”라는 제목으로 소개하고, 새로운 무역 경로를 찾은 것을 애국심의 결과라고 설명한다. 반면 논란이 될 수 있는 제국주의의 부정적 측면에 대해서는 언급하지 않는다. 이로 인해 영국의 과거 역사의 명암을 그대로 조명하지 못하고 ‘불균형적인 시각’을 고취한다는 평가가 나온다.

영국 역사학자 댄 존스는 “결함이 있지만, 과거에 대해 아무 질문도 하지 않는 것보다는 낫다”고 주장한다. 역사 질문을 하지 않는 것은 오히려 애국심을 무시하거나 경시하는 태도를 조장할 수 있다는 것이다. 그는 “이 시험을 공부한 사람은 펍 퀴즈에서 잘할 수 있을 것이라며, 영국인들이 퀴즈 문화를 즐기는 점에서 이 또한 매우 영국적이다”라고 덧붙였다.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)