월급쟁이들에게 경영학석사학위(MBA)가 출세를 위한 지름길이었던 시절이 있었다.

월급쟁이들의 꿈이라고 할 수 있는 최고경영자(CEO) 자리에 오르기 위해서는 MBA가 필수코스로 여겨졌기 때문이다.

억대의 학비가 들어가도 그 이상의 연봉을 꿈꿀 수 있으며 ‘출세를 위한 보험’이라는 생각에 MBA는 수년 전까지만 해도 인기였다.

최근 MBA의 꿈이 무너지고 있다.

글로벌 경기가 살아나고 있다지만 기업들이 여전히 채용을 꺼리고 있는데다 학위 소지자들이 늘면서 취직조차 쉽지 않은 상황이 연출되고 있다.

미국에서 이름만 대면 알만한 MBA 과정을 마치기 위해서는 2억원에 육박하는 돈이 필요하다.

MBA 종합정보매체인 포이츠앤퀀츠(Poets&Quants)에 따르면 2년 과정의 콜롬비아대의 MBA를 수료하기 위해서는 17만 달러(약 1억8000만원)를 내야 한다.

펜실베니아대와 스탠포드대 경영대학원 역시 16만 달러가 넘는 돈을 쏟아부어야 MBA라는 타이틀을 거머쥘 수 있다.

이들 MBA는 취업은 물론 ‘몸값 높이기’를 위한 보증수표와도 같았다.

이는 이제 과거 얘기가 됐다.

미국 경영대학원입학위원회(GMAC)가 올초 공개한 자료에 따르면 2008년부터 2011년까지 MBA 소지자의 평균 초봉은 MBA 취득 이전과 차이가 없는 것으로 나타났다.

조사에서 물가상승률을 감안하지 않았다는 사실을 감안하면 실질소득은 오히려 감소한 셈이다.

MBA 열풍 속에 학위를 취득하는 사람은 늘었지만 기업 수요가 줄면서 몸값이 떨어지고 있기 때문이다.

천문학적인 비용을 들였지만 급여가 오르기는커녕 구직조차 쉽지 않게 되면서 이들 초고학력자들이 생활고에 시달리는 경우도 늘고 있다고 월스트리트저널(WSJ)은 최근 분석했다.

미국 MBA 소지자 중 35세 이하의 평균 빚은 8만 달러가 넘는다.

일각에서는 그러나 CEO들의 인맥과 실무 능력을 고려할 때 MBA는 무시할 수없는 매력이라는 목소리도 힘을 얻고 있다.

미국 최고의 MBA라는 하버드비즈니스스쿨은 들어가기 위해서는 여전히 10대 1이라는 경쟁률을 뚫어야 한다.

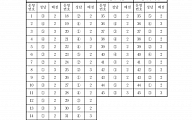

포이츠앤퀀츠가 비지니스위크·이코노미스트·포브스·파이낸셜타임스(FT)·유에스뉴스앤월드리포트뉴스 등 유력 매체 5곳이 매긴 순위를 종합해 선정한 ‘2012년 미국 MBA 톱10’에서 하버드비즈니스스쿨은 1위를 차지했다.

2위에 선정된 스탠포드대의 GSB를 졸업하면 취업 첫 해에 연 평균 12만5000달러의 보수를 받을 수 있다.

무엇보다 무시할 수 없는 것은 MBA의 화려한 인맥이다.

팀 쿡 애플 CEO는 듀크대의 푸쿠아를 졸업했다.

워런 버핏 버크셔헤서웨이 회장은 컬럼비아비즈니스스쿨을 나왔다. 비크람 팬디트 전 씨티그룹 CEO와 세계 2대 사모펀드 콜버그크래비스로버츠의 헨리 크래비스 공동 창업자도 이 대학원을 나왔다.

비관론자로 유명한 누리엘 루비니 뉴욕대 교수는 뉴욕대스턴경영대학원을 나왔다.

앨런 그린스펀 전 연방준비제도 의장과 존 폴슨 폴슨앤코 회장 역시 같은 스턴대학원 동문이다.

![[정치대학] 박성민 "尹대통령, 권위와 신뢰 잃었다"](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2101600.jpg)