“사모투자펀드(PEF)에 대한 규제가 여전히 과도하다. 원점에서 규제완화를 검토하겠다.”

올해 금융당국이 PEF 관련 규제를 전면 재검토해 투자자들의 눈길이 쏠리고 있다. 임종룡 금융위원회 위원장은 11일 서울 여의도 금융투자협회에서 열린 ‘국내 PEF시장 현황과 발전방향’ 세미나에 참석해 이같이 밝혔다. 지난해에도 사모펀드 규제 체계를 간소화하는 등 규제완화 노력을 많이 했지만 ‘이 정도로는 안 된다’는 인식이다.

임 위원장은 “경영참여형과 전문투자형으로 이원화된 것을 없애겠다”며 “어느 선진국에서도 투자자와 피투자자 간 사적 계약과 관련해 이런 분류를 하지 않는다”고 말했다.

금융위는 지난해 10월 25일 일반사모펀드와 헤지펀드를 전문투자형 사모펀드로 합치고 PEF를 경영참여형 사모펀드로 단순화하도록 자본시장법을 개정했다. 적격투자자 기준과 사모펀드 운용 전문인력 자격 요건을 완화하고 이해상충 방지 장치도 재정비했다.

규제 완화 반년이 채 지나지 않은 시점에서 다시 한 번 금융당국이 PEF 활성화 의지를 피력하면서 시장의 부동자금이 PEF로 쏠리는 추세가 지속될 것이란 관측이 나온다. 이날 자본시장연구원에 따르면 지난해 말 기준 국내 PEF 시장의 총 출자 약정액은 58조원으로 2004년 출범 당시 4조원에서 10배 이상 성장했다.

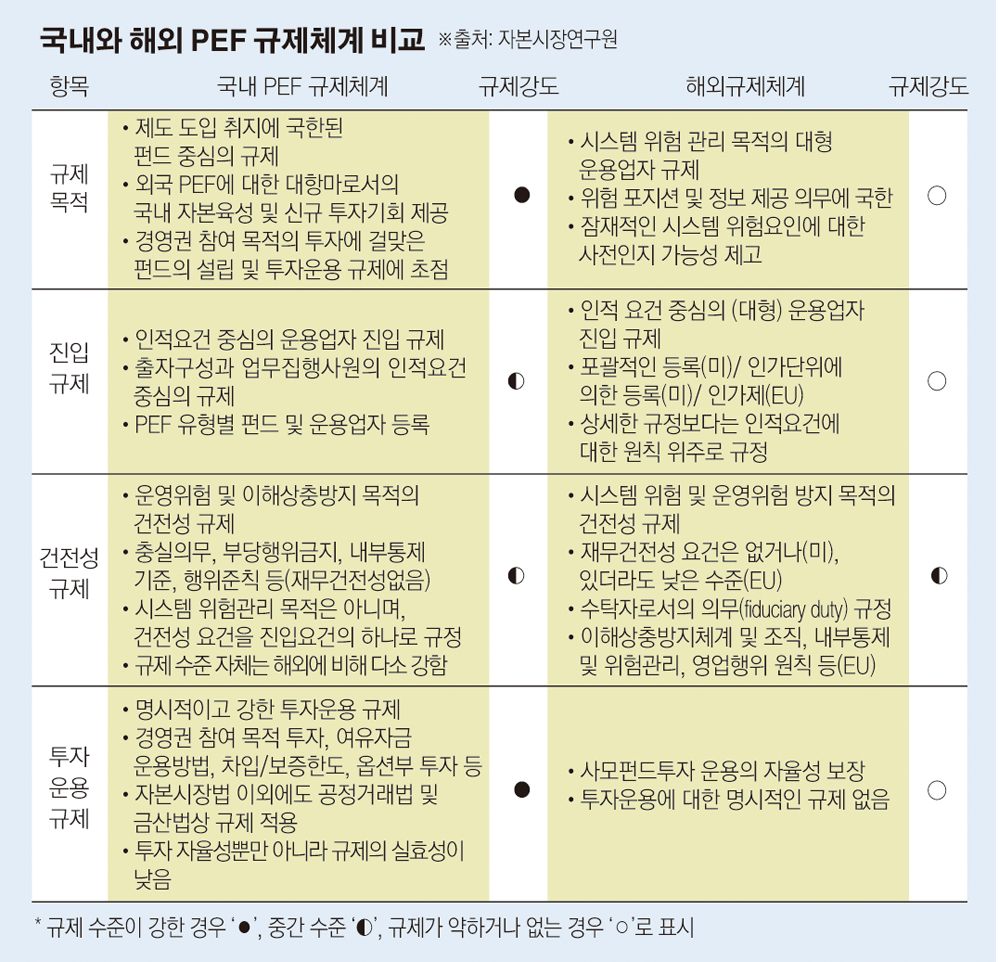

업계에서 선결 과제로 제시하는 것은 국내 PEF 규제가 운용업자 중심이 아닌 펀드 중심으로 돼 있다는 점이다. 국내 PEF의 규제 목적은 ‘경영권 참여 목적’의 투자에 걸맞은 펀드의 설립과 투자운용 규제다.

반면 미국과 EU 등 해외에서 PE(사모투자자) 규제의 제1 목적은 시스템 위험 관리와 대형 운용업자 규제다. 이에 대부분의 규제가 위험 포지션과 정보제공 의무에 국한돼 있고 상세한 규정보다는 인적 요건에 대한 원칙 위주로 구성된다.

국내 PEF는 건전성이 진입 요건의 하나이기 때문에 투자운용 규제 역시 명시적이고 강하다. 현재 국내 PEF들은 경영권 참여 목적의 투자 여부와 여유 자금 운용 방법, 차입·보증 한도, 옵션부 투자 등 상당 부분에서 금융당국의 직접 규제를 받는다. 자본시장법 외에도 공정거래법과 금융산업 구조개선법상 규제도 적용된다.

해외 선진국에서는 PE의 투자운용과 관련해 명시적인 규제가 없고 ‘수탁자로서의 의무’와 ‘영업행위 원칙’ 등이 관련 규제의 주를 이룬다. 잠재적인 시스템 위험 관리에 집중하고 사모펀드 투자운용의 자율성은 완벽히 보장하겠다는 것이다.

높은 규제 장벽에 대해 업계에서 느끼는 체감온도는 차가운 상황이다. 펀드별 칸막이 식 규제가 PEF 규모 영세화를 부추기고 운용 수익률을 떨어뜨린다는 지적은 매년 PEF 관련 세미나에서 등장하는 단골 소재다.

실제로 지난해 말 기준 국내 PEF당 출자 약정액은 1851억원에 불과하다. PEF 설립 시 투자대상을 정하지 않고 운용자(무한책임사원, GP)의 운용능력을 기초로 투자자를 먼저 모집하는 블라인드 PEF보다 특정 기업을 투자대상으로 사전에 정하는 프로젝트 PEF 위주이기 때문에 성장에 한계가 있는 것이다.

운용 규모가 작으면 투자 포트폴리오 구성이 어려워 기업 간 시너지와 위험관리 역량을 배분할 수 없다. 대형 M&A와 구조조정 기업 투자 참여도 힘들다. 이에 지난해 말 기준 국내 PEF의 운용 수익률은 총 수익률(Gross IRR) 기준으로 10% 이하에 머무는 상황이다.

박용린 자본시장연구원 금융산업실장은 “이 같은 상황은 국내외 투자자(유한책임사원, LP)가 국내 블라인드 PEF 수익률을 불신하게 하고 프로젝트 PEF로만 자금에 치중하는 악순환을 일으킨다”고 말했다.

업계와 자본시장연구원 등 관련 학계에서는 불합리한 PEF 과세에 대해서도 개선을 요구하고 있다. 공정거래법상 과점주주 간주 취득세 비과세가 배제되고 GP단계의 법인세 부과로 이중 과세하는 점 등 차별 문제가 있다는 것이다. LP 참여를 확보하고자 재간접투자펀드를 도입하는 등의 방안도 주요 요구 사항이다.

박 실장은 “해외 GP와의 역차별 문제 등도 국내 PEF 시장이 커질수록 예민한 반응이 나타나고 있다”며 “세제와 시장 환경 변화에 맞춰 실익이 없는 규제를 개선해야 한다”고 강조했다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)