영화 덕혜옹주의 한 장면입니다. 격랑의 역사 속에 비운의 삶을 살다간 마지막 황녀, 덕혜옹주의 한(恨)을 그린 작품이죠. 역사 왜곡 논란이 일고 있지만 한 여인이 겪은 망국의 슬픔을 잘 표현했다는 호평을 받고 있습니다. 개봉 3주 만에 관객 수 500만을 목전에 둘 정도로 인기가 뜨겁네요.

그런데 이 같은 덕혜옹주의 흥행이 내심 부러운 사람이 있습니다. 바로 민영화를 앞둔 우리은행의 수장, 이광구 행장입니다.

인연의 실마리부터 살펴볼까요? 고명딸을 몹시도 아꼈던 고종은 외세로부터 대한제국의 금융을 수호하기 위해 1899년 ‘대한천일은행’을 설립했습니다. 정부 관료와 조선 상인들이 주주로 참여한 최초의 민족자본 은행이었죠. 우리은행의 전신입니다.

하지만 ‘빼앗긴 들’에서 조선의 맥을 지키는 건 생각보다 어려웠습니다. 일본의 압박이 심했거든요. 6살에 2대 은행장에 올랐던 옹주의 오라버니, 영친왕은 ‘정미7조약(일본이 한국을 병탄하기 위해 행했던 마지막 조치)’이 체결된 1907년, 이토 히로부미(伊藤博文)의 손에 이끌려 일본으로 강제유학을 떠나는 바람에 은행장에서 물러나야만 했습니다. 망국의 울분과 광복의 열망이 ‘우리은행 뿌리’인 셈입니다.

이 같은 인연 때문에 우리은행에서 보는 영화 흥행은 남다릅니다. 시계열을 한 번 더 16년 전으로 돌려보겠습니다. 1990년대 말 외환위기를 거치며 기초체력이 바닥난 하나로종금과 광주ㆍ경남ㆍ평화ㆍ한빛은행은 2001년 우리금융지주를 설립한 뒤 정부로부터 12조8000억 원을 수혈받았습니다. 이후 몇 차례 ‘블록세일(가격 물량을 정해놓고 특정 주체에게 일정지분을 묶어 파는 것)’을 통해 지분율은 50%대로 떨어졌지만, 여전히 주인은 정부죠.

문제는 정부가 우리은행을 안파는 게 아니라 못 팔고 있다는 겁니다. 2010년 이후 매각공고만 벌써 4번이나 냈는데, 마땅한 주인을 못 찾았습니다. 덩치가 너무 커 떠안기 부담스럽다는 지적에 경남ㆍ광주은행을 매각하고 증권(현 NH투자증권)ㆍ자산운용(현 키움투자자산운용)도 분리했지만 정작 중요한 ‘몸통(은행)’은 정부 품을 떠날 줄 모릅니다.

이 행장이 취임 후 지난 2년 간 ‘사고 싶은 우리은행’을 만들기 위해 백방으로 뛰고 있는데도 “토종은행을 중국 자본에 넘겨선 안 된다”, “혈세가 들어간 공적자금 회수 못 하면 누가 책임지느냐” 등 이래저래 이유가 많습니다.

‘민영화=가격 인상’ 아니냐고요? 국민 삶과 밀접한 의료나 철도 등은 그럴 가능성이 있지만, 금융은 다릅니다. 조선ㆍ해운업 구조조정 위험성에 대비하고, 미국 금리인상 가능성에 긴밀하게 대처하기 위해선 확실한 주인이 필요하죠.

“지분 4%만 사도 경영 참여를 할 수 있는 등 당근책을 많이 마련했습니다. 분위기가 좋아요.”

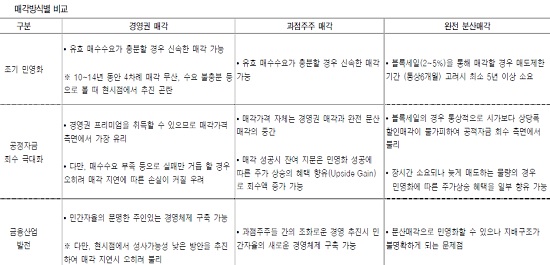

‘4전 5기’ 우리은행 민영화 방안을 짠 윤창현 공적자금관리위원회 위원장의 말입니다. 내일(24일) 매각 공고를 낼 예정인데요. 다행히 이번엔 시장에서 ‘입질’이 오고 있다고 합니다. 공적자금 회수 고집을 버리고, 외국 자본에도 인수 가능성을 열어준 정부의 매각 의지에 투자자들이 반응하고 있는 겁니다. 바겐세일에도 손님이 뜸했던 예전보다는 희망적이네요.

어떻게 팔지, 살짝 살펴볼까요?

1, 총 매각 물량: 예금보험공사 보유 지분 30%.2, 1인당 매입 가능 물량: 최소 4%~최대 8%.3, 입찰 방식: 희망수량 경쟁 입찰로 원칙적으로는 가격순. 4, 주요사항: 4% 이상 신규낙찰 시 사외이사 1인 추천기회 부여. 5, 매각 일정: 8월 24일 공고→9월 23일 투자의향서(LOI) 접수→11월 중 입찰마감 및 낙찰자 선정→연말까지 매각 종결(주식양수도 및 대금 납부).

“왜 이렇게 늦었어요? 10분이 훨씬 지났는데….”

영화 속 덕혜옹주(손예진 분)가 장한(박해일 분)에게 건넨 말입니다. 광복 이후에도 고국 땅을 밟지 못한 서러움이 담겼네요. 금방 끝날 줄 알았던 우리은행 매각도 16년이란 시간이 걸렸습니다. 이번엔 확실한 주인을 찾을 수 있겠죠? 우리은행 매각에 덕혜옹주 흥행의 기운이 전해지길 바랍니다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)