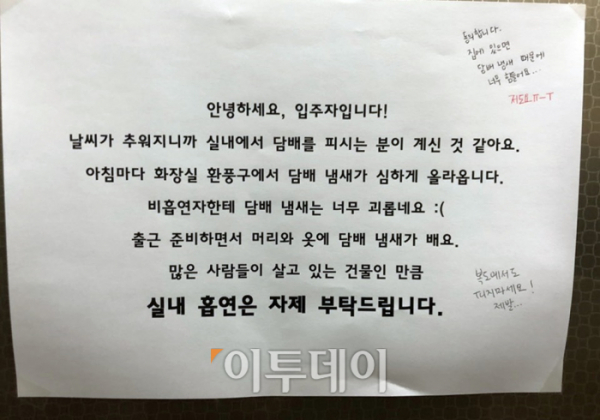

#. 서울 마포구 망원동의 한 아파트에 사는 손우진(30ㆍ가명) 씨는 샤워를 하고 나서도 찜찜하다. 화장실을 이용할 때마다 환풍구로 들어오는 담배 연기가 몸에 배는 것 같기 때문이다. 그렇다고 환풍구를 막을 수도 없는 노릇. 손 씨는 "담배 연기가 정확히 어디서 발생하는지도 모르고, 관리사무실에 민원을 넣어도 뾰족한 수가 없다"며 "엘리베이터에 협조를 호소하는 글을 붙이는 것 말곤 할 수 있는 일이 없다"라고 답답해했다.

날씨가 추워지면서 실내 흡연으로 인한 이웃 간 다툼이 적잖게 발생하고 있다.

국민신문고에 접수된 민원을 살펴보면 2014년 1월부터 2016년 6월까지 층간 흡연에 관한 민원이 726건 접수됐다. 이웃 간 분쟁의 대명사 격인 층간 소음(517건)보다 더 많은 수치다. 경기도가 실시한 온라인 여론조사 결과에 따르면, 응답자의 78%(1197명)가 "이웃의 흡연으로 피해를 봤다"라고 답했다. 날씨가 춥다고 베란다나 화장실에서 담배를 피우다 보니 이웃 주민에게 피해를 주고 있는 것이다.

실내 흡연자를 찾아내는 것도 힘들지만, 더 큰 문제는 적극적으로 규제할 법이 마땅치 않다는 점이다. 공동주택관리법에는 공동주택의 입주자 등은 난간, 화장실 등 세대 내에서의 흡연으로 다른 입주자에게 피해를 주지 않도록 노력해야 한다고 규정하고 있다. 하지만 이는 '권고' 사항일 뿐 강제로 규제하는 근거가 되지는 못한다.

민사 소송으로 해결할 수는 있지만, 실효성이 떨어진다. 민법 제217조에는 "매연, 열기체, 액체, 음향, 진동 기타 이에 유사한 것으로 이웃 토지의 사용을 방해하거나 이웃 거주자의 생활에 고통을 주지 아니하도록 적당한 조처를 할 의무가 있다"라고 명시돼 있다. 그러나 피해 정도에 대한 정확한 기준이 없을 뿐 아니라 증거 수집이 어려워 현실적인 대안이라고 보기는 힘들다.

처벌 근거가 사실상 없다 보니 관리사무소나 경비원들도 층간 흡연 문제가 불거질 때마다 곤혹스럽기는 마찬가지다. 서울 강서구의 한 오피스텔에서 7년째 경비 업무를 맡는 박모(65) 씨는 "겨울만 되면 담배 냄새 때문에 괴롭다는 입주민이 경비실 문을 두드리는데 어떻게 해줄 방법이 없다"면서 "흡연자를 찾아 실내 흡연을 자제해 달라고 요청하는 것 말고는 방법이 없다"라고 어려움을 토로했다.

층간 흡연 피해자들은 실효성 있는 규정을 신속하게 마련해야 한다고 목소리를 높이고 있다. 자체적으로 '실내 흡연 중단' 협조를 요청하는 글을 붙이고 있지만, 강제성 있는 규정이 생겨야 유사한 일이 반복되지 않는다는 주장이다.

서울 관악구의 한 오피스텔에 사는 민주안(28) 씨는 "호소문을 보고 흡연을 자제해주는 사람도 있지만, 자신의 권리라고 말하는 사람도 많다. 시민의식이나 자발적 참여만 요구하기에는 한계가 있다"라고 지적했다.

해외의 경우 층간 흡연을 엄격하게 규제하고 있다. 캐나다 온타리오주 워털루시는 2010년부터 공동주택에서 100% 완전 금연 정책을 시행하고 있다. 이 지역에 새로 이사 오는 거주자들의 임대 계약서에 거주 가구에서 흡연 제한에 사인하도록 했다. 캐나다 13개 주 중 대부분은 공공 또는 개인 공동주택에서 100% 금연을 정책화하고 있다.

미국 캘리포니아주 벨몬트시도 공동주택 흡연을 규제하고 있다. 아파트나 콘도 등 공동주택에 거주할 경우 자기 집이더라도 마음대로 흡연할 수 없다. 뉴질랜드 오클랜드도 85%의 아파트를 금연구역으로 지정해 층간 흡연 피해를 예방하고 있다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)