신한은행과 하나은행이 금융당국의 외환 파생상품 키코(KIKO) 분쟁조정안 수용 여부에 대해 시간이 더 필요하다며 4번째 재연장을 요청했다.

6일 관련 업계 따르면 두 은행은 금융감독원에 이런 내용을 전달했다. 최근 사외이사 일부 교체로 키코 배상에 대해 충분한 논의를 하지 못했다는 게 이유다.

앞서 금감원 분쟁조정위원회는 지난해 12월 키코 상품을 판매한 은행들의 불완전판매에 따른 배상책임이 인정된다며 기업 4곳에 손실액의 15∼41%를 배상하라고 결정했다. 나머지 147개 피해기업에 대해선 분쟁조정 결과를 토대로 은행에 자율 조정(합의 권고)을 의뢰했다.

신한은행의 배상액이 150억 원으로 가장 많고, 우리은행(42억 원) 산업은행(28억 원) 하나은행(18억 원) 대구은행(11억 원) 한국씨티은행(6억 원) 순이다.

가장 빨리 배상 결정을 내린 곳은 우리은행이다. 지난달 우리은행은 금감원 권고안을 받아들여 피해 업체들에 42억 원을 배상했다.

반면 씨티은행과 산업은행은 받아들이지 않았고, 나머지 3곳은 통보시한 재연장을 요청했다. 분조위의 배상 결정은 강제성이 없어 양측이 모두 받아들여야 효력이 생긴다.

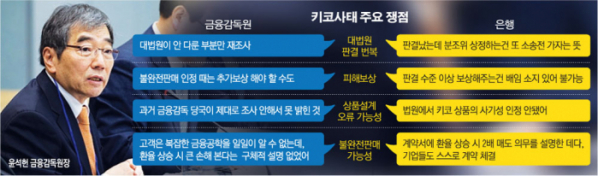

당시 대부분의 피해기업은 '사기상품'을 주장하며 소송을 걸었지만, 대법원은 "설계에 문제가 있는 건 아니다"라며 사실상 은행 손을 들어줬다. 하지만 금감원은 "당시 은행들이 키코를 판매하면서 상품 위험성을 제대로 알리지 않았다"며 불완전 판매에 초점을 맞췄다.

지난해 말 윤석헌 금감원장은 "은행의 신뢰 제고를 위한 경영진의 의사결정이기 때문에 배임이 아니다"라며 조정안 수용을 독려했지만, 불수용 은행이 더 많을 것으로 업계 관계자들은 보고 있다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)