금리가 팬데믹 위기에도 M&A 시장을 이끈 사모펀드의 발목을 잡는 모양새다. 금리가 오르면 채권 발행 비용 등 자금 조달 부담이 커질 수 있기 때문이다. 금리 인상이 몰고 오는 악순환을 우려하는 목소리도 나온다. 주식 등 위험자산 선호 현상이 움츠러들면서 약세 구간에 진입한 증시에 사모펀드가 투자자금을 회수하는 데 어려움을 겪을 수 있다는 관측이다.

미 10년물 국채 금리가 빠르게 고점을 높이고 있다. 23일(현지시간) 미 국채 10년물의 수익률은 한때 1.389%까지 치솟다가 1.355%로 하락 마감했다. 이날 제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 상원 금융위 청문위에서 미국의 경기회복이 불완전하며 당분간 현재 제로금리 수준을 유지한다는 입장을 내놓으면서 상승세를 완화할 수 있었다.

특히 차입매수(LBO) 방식으로 기업을 인수한 사모펀드가 타격을 받을 수 있다는 관측이 나온다. 최근 금리 상승이 채권 발행 비용 부담으로 이어질 수 있어서다. 이에 국채금리 상승은 이를 기준으로 책정되는 회사채 등 다른 채권의 금리상승을 부추기는 등 채권시장의 불안요인으로도 작용한다.

LBO는 인수자금 대부분을 매수할 기업의 자산을 담보로 해 조달하는 기법으로, 인수 후 정크본드 등 대규모 채권 발행이 이어진다. 리피니티브 데이터에 따르면, 지난해 사모펀드 주도 LBO는 전년 대비 6% 증가한 1580억 달러를 기록했다.

최근 금리 상승에 투자 손실을 우려하는 목소리도 크다. 저금리에 힘입어 지난해 LBO 전략을 쓰는 펀드가 강세를 달렸기 때문이다. LBO 펀드는 저금리에 자금을 빌려 부실기업을 인수한 뒤 구조조정을 통해 기업 가치를 끌어올리고 매각해 수익을 남긴다.

LBO 펀드 수요가 커지면서 지난해 정크 등급 회사채 공급도 급증했다. 금융시장정보업체 레퍼니티브는 올해 CCC 이하 등급의 회사채 비중은 전체 회사채의 15%가 넘어 2007년 이후 최고치를 기록 중이라고 전했다. TCW의 제리 쿠질 채권 거래 부문 대표는 “과거에 있었을지 모를 신중함을 지금은 찾아보기 어렵다”고 했다.

금리 인상에 지난해 급성장한 M&A 시장 성장이 둔화할 수 있다는 관측도 나온다. 지난해 글로벌 사모펀드는 저금리와 넘치는 유동성 덕분에 M&A 시장을 주도할 수 있었다. 하지만 올해 가파른 금리 상승으로 자금 조달 비용이 늘어난 데다 저금리 기조 속 체결된 M&A 계약이 애초보다 비싼 인수가 될 수 있다는 우려 때문이다.

지난해 글로벌 사모펀드의 M&A 규모는 2007년 이후 최대 수준인 5590억 달러(약 616조 원)에 이른다. 거래 건수는 8000여 건으로 집계를 내기 시작한 1980년 이후 가장 많았다. 파이낸셜타임스(FT)는 “미 연준의 채권 매입 등이 기업들의 생명을 연장했고, 사모펀드들은 값싸게 대출을 받아 새로운 거래에 나설 수 있었다”고 했다.

다만, 최근 금리 변동이 M&A 시장에 미치는 영향은 제한적일 전망이다. 금리상승에 대한 심리적 공황상태만 벗어나면 세계 경기 회복을 바탕으로 증시도 안정세를 이어간다는 설명이다. 제롬 파월 의장도 ‘물가는 일시적으로 상승할 수 있으나, 장기적이고 추세적인 상승세를 보이지 않을 것’이라고 했다.

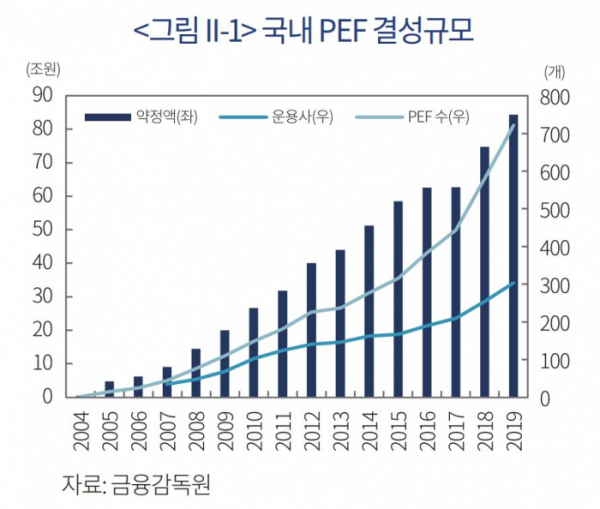

또한, 최근 구조조정을 통해 활로를 모색하려는 기업들의 M&A 수요도 뒷받침해주는 상황이다. 경기 침체 때마다 지분매각이나 자산매각을 통하여 유동성을 확보하려는 기업들이 줄을 잇는다. 국내의 경우, 올해 대형 PEF의 대다수가 드라이파우더(블라인드 펀드 내 소진하지 못한 금액)를 털어야 하기 때문에 적극적인 참여도 예상된다는 전망이다.

유상수 삼일회계법인 딜 부문 대표는 “올해도 국내 대형 PEF 중심의 대규모 블라인드 펀드 결성이 예상된다. 지난해 소진하지 못한 다수의 드라이파우더 역시 집행해야 하는 상황”이라며 “기술력 보유한 강소 중견ㆍ중소기업에 대한 PE의 투자 또는 인수 관심도 증가할 것”이라고 말했다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)