정치판이 개로 시끄럽다. 전두환 씨 옹호 발언에 ‘개 사과’로 구설에 올랐던 국민의힘 대선후보 윤석열 전 검찰총장이 또 논란의 중심에 섰다. 경선 TV토론에서 개고기 식용 금지에 대해 논의하다가 ‘먹는 개는 따로 있지 않으냐’고 말한 것이다. 여권은 “먹히기 위해 태어난 개는 없다”고 지적했고, 당내에서도 쓴소리가 터져 나왔다. 이재명 더불어민주당 대선후보 역시 사족보행 로봇을 세게 밀어 넘어뜨려 학대 논란에 휩싸였다.

개에 예민한 정치판. 이유가 뭘까?

정치권에서 개가 등장한 건 2010년 전후부터다. 반려견 문화가 본격화된 때이기도 하다. 귀여운 강아지와 사랑스러운 고양이를 안은 정치인들의 모습은 친근한 이미지로 다가왔다.

이런 이유로 많은 정치인이 개나 고양이를 키운다. 문 대통령은 풍산개 마루와 곰이, 입안한 유기견 토리를 키우고 있다. 사저에서 키우던 반려묘 찡찡이도 오랜 친구다. 윤 전 총장도 2012년 유기견 보호단체에서 입양한 ‘토리’와 함께 살고 있다. 홍준표 의원도 시바견 ‘순금이’ 아빠고, 유승민 전 의원은 10년 넘게 요크셔테리어 ‘찡아’를 키운 경험이 있다.

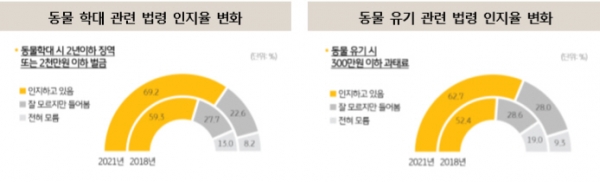

견(犬)심과 묘(猫)심은 중요한 표심이다. 우리나라 반려동물 인구는 1500만 명에 달한다. 국민 4명 중 1명은 개나 고양이를 키운다. 인구가 많아지는 만큼 영향력도 커지고 있다. KB금융경영연구소에 따르면 펫 인구 62%가 ‘반려동물 유기와 관련된 법을 알고 있다’고 답했는데, 이는 3년 전보다 10%포인트(p) 증가한 규모다.

한 정치 평론가는 “개와 산책하는 모습 등으로 반려인의 동질감을 끌어낼 수 있다”고 진단했다.

반려동물 문화가 일찍 정착된 해외에서는 정치 뉴스에 동물이 자주 등장한다. 영국의 보리스 존슨 총리는 5년 전 유럽연합(EU) 탈퇴 여부를 결정하는 운명 날에도 반려견 ‘딜린’과 함께했다. 당시 사디크 칸 런던 시장 역시 투표장에 애완견 루나를 데려왔다.

미국은 대통령만큼이나 주목받는 게 퍼스트 독이다. 조지 W 부시는 ‘미스 비즐리’를 키웠고, 버락 오바마도 오랜 시간 ‘보’와 함께했다. 조 바이든은 얼마 전 무지개 다리를 건넌 ‘챔프’를 그리워하는 글을 올리기도 했다. 150년 전통을 깨고 퍼스트 독을 키우지 않은 대통령은 도널드 트럼프가 유일하다.

하지만 역효과를 내는 일도 있다. 윤 전 총장은 보신탕 업주들을 의식한 듯한 '식용 개' 발언으로 논란의 중심에 섰다. 이 전에는 ‘전두환 옹호’ 발언 후 질타가 쏟아지자 자신의 반려견 ‘토리’에게 사과를 주는 사진을 올려 더 큰 비난을 받았다.

2년 전 김진태 자유한국당 의원은 국정감사장에 “(동물원에서 사살된) 퓨마와 닮았다”며 벵갈 고양이를 우리에 넣어 데려와 구설에 올랐다.

견ㆍ묘심이 표심이다 보니, 가끔 본질(정책)에서 벗어난 정쟁이 생기기도 한다. 최근 '로봇 개'를 넘어뜨려 학대 논란에 휩싸인 이 후보가 대표적이다. 이에 대해 진중권 전 동양대 교수는 “감정이입 능력에 문제가 있다”고 꼬집었다. 반면 활발히 정치적 활동을 하고 있는 가수 이승환은 “백돌이와 같이 산 지 11년 동안 밥(전기) 안 준 난 사이코패스?”라며 이 후보를 옹호했다.

한 동물보호단체 관계자는 “동물복지에 대한 사회적 관심이 생기는 건 환영할 만하지만 선거철 이미지 관리 수단으로만 쓰이는 것 같아 우려스럽다”라고 말했다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)