‘중국 주도’ RCEP·CPTPP, 역내 경제 국가자본주의화될 수도

아시아 경제패권을 둘러싼 주요 2개국(G2·미국과 중국)의 공방이 새로운 국면에 접어들었다.

21일 일본 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 무역과 투자를 둘러싼 미국과 중국의 싸움은 인프라, 기술, 사이버 분야까지 중층적으로 무대를 넓혀가면서 마치 ‘입체 퍼즐’ 양상을 보이고 있다.

실제로 자국 중심의 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)을 가시화한 중국이 기세를 타고 미국이 이탈한 포괄적·점진적경제동반자협정(CPTPP)의 공백 메우기에 나섰다. 반격을 노리는 미국은 중국의 광역 경제권 구상 ‘일대일로’에 대항하는 새로운 자금 지원 및 아시아 지역에서 디지털 협정의 검토를 서두르고 있다.

중국의 CPTPP 가입은 일대일로에 미국이 참가하는 것이나 마찬가지라고 닛케이는 전했다. CPTPP는 애초 미국이 주도했던 환태평양경제동반자협정(TPP)에서 파생된 경제동맹체로, 지난 2017년 미국의 탈퇴 이후 새롭게 수정·출범된 단체다. 애초 TPP는 미국이 중국을 고립시켜 아시아·태평양 지역에 있어 자국의 우위성을 확고히 하고, 중국에 대항하는 경제 블록을 발족시키기 위한 수단으로 추진됐었다.

하지만 중국은 이 단체에 끼어들어 영향력을 넓히기 위해 외교 총공세를 펼치고 있다. 시진핑 중국 국가주석은 지난달 15일 리셴룽 싱가포르 총리와의 전화 협의에서 지역의 번영과 발전에 공헌하는 중국의 가입신청을 환영한다는 말을 얻어냈다. 닛케이는 싱가포르가 2022년 CPTPP의 의장국을 맡게 되는 만큼 지지를 얻어낸 것의 의미가 크다고 분석했다.

또한 외무성은 왕이 국무위원 겸 외교부장이 멕시코와 칠레의 외무장관과 전화통화를 하고 각국으로부터 가입에 대한 지지를 확보했다고 밝혔다. 말레이시아도 중국의 가입 신청을 환영하고 있는 것으로 알려졌다.

특히 중국의 CPTPP 가입 신청은 타이밍이 절묘하기도 했다. 중국을 견제하기 위해 미국·영국·호주의 새로운 안보동맹 ‘오커스(AUKUS)’의 창설을 발표한 다음 날이었기 때문이다.

이 때문에 관련성을 의심하는 목소리도 나왔지만, 중국은 분명하게 이를 부정하고 있다. 실제로 중국은 오랫동안 이 단체에 가입하는 것에 관심을 보여오기도 했다. 시 주석은 지난해 11월 아시아·태평양 경제협력체(APEC) 정상회의에서도 “TPP 참여를 적극적으로 생각하고 싶다”고 밝힌 바 있다.

닛케이는 중국의 가입 신청 시기는 대만을 염두에 둔 것이라고 분석했다. 대만도 역시 CPTPP 가입을 목표로 하고 있으며, 올해 의장국인 일본 관계자와 여름부터 신청을 위한 조정을 가속화하고 있었다. 미국 싱크탱크 피터슨국제경제연구소의 제프리 샷 연구원은 “중국의 가입 신청은 대만의 가입 저지를 노린 방위적인 전략이기도 하다”고 풀이했다.

전문가들은 중국의 CPTPP 가입이 현실성이 있다고 보고 있다. 중국 시장으로의 수출을 늘릴 좋은 기회로 보는 국가들이 가입을 지지할 가능성이 있기 때문이다.

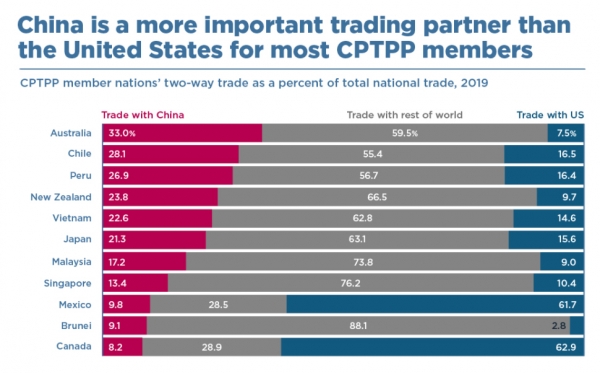

특히 CPTPP 회원국의 무역 상대를 보면 미국보다는 중국의 존재감이 크다. 중국보다 미국과의 무역액이 많은 나라는 인접한 캐나다와 멕시코뿐이다. 나머지 국가들은 모두 중국과의 무역이 더 많고, 이중 6개 국가는 대중 무역액이 전체의 20%를 넘어선다. 중국에 대한 무역 의존도가 큰 만큼 이들 국가가 신청을 거부하기란 쉽지 않을 것으로 보인다.

중국의 이런 공세가 APEC이 지난 2006년부터 목표로 내걸고 있는 아태자유무역지대(FTAAP)를 염두에 둔 것이라는 시각도 있다. 동남아시아국가연합(아세안·ASEAN)과 한중일을 포함한 15개 국가의 RCEP는 중국 주도로 내년 발효될 전망이다. 여기에 중국이 CPTPP 가입까지 성공하게 되면 FTAPP 탄생을 위한 또 하나의 커다란 발판이 될 수 있을 것으로 보인다.

문제는 FTAAP가 미국 주도로 추진되거나 최소한 관여하는 형태로 간다는 대전제가 무너졌다는 것이다. 중국이 RCEP과 CPTPP 양쪽을 이끄는 형태로 지역의 통합을 담당하게 되면 역내 규칙을 만드는 데 있어 중국의 의도가 강하게 반영될 수밖에 없다. 즉 역내 경제가 국가자본주의의 색채를 띠는 시나리오도 부정할 수 없게 되는 셈이다. 경제적 존재감이 큰 아시아에 침투한 규칙이 세계무역기구(WTO) 등에서의 논의를 통해 세계 표준이 될 것으로 보는 전문가도 적지 않다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)