일방적 정책 집행, 투자자 우려 키워

한국·인도 시장에 대한 관심 커져

다만 매력적 대안 투자처 아직 없어

블룸버그통신은 18일(현지시간) 한때 높은 투자수익률과 현지 IT 기업의 고속 성장에 매료됐던 외국인 투자자들이 엄격한 ‘제로 코로나’ 정책의 부작용을 우려해 중국을 기피 대상으로 판단하는 사례가 늘어나고 있다고 보도했다.

310억 달러(약 40조 7000억 원) 규모의 자산을 운용하는 영국 투자사 러퍼의 맷 스미스 투자 담당 이사는 “서양 자본을 실은 초대형 유조선들이 중국에서 배를 돌리기 시작했다”면서 “제로 코로나 정책의 끝이 보이지 않는 상황에서 지정학적 위험도 고려한다면 중국을 따로 떼어놓고 생각하는 것이 더 낫다”고 꼬집었다. 이 회사는 현지 리서치에 대한 수요가 줄어들었다고 판단해 최근 10여 년 만에 홍콩 사무실도 철수했다.

사모펀드 칼라일그룹은 최근 출범한 85억 달러 규모 아시아펀드에서 중국 익스포저(위험노출액)를 평상시보다 줄이고 대신 한국·동남아시아·호주·인도 비중을 높이기로 한 것으로 전해졌다.

이러한 분위기를 반영하듯 펀드 정보업체 이머징마켓포트폴리오리서치(EPFR)는 이달 보고서에서 신흥시장 주식펀드 중에서 중국 투자 비중이 3년 만에 최저 수준으로 떨어졌다고 분석했다. 블룸버그 집계에 따르면 외국인 투자자들이 보유한 중국 채권과 주식 규모는 모두 올해 정점을 찍고 감소 추세를 보인다.

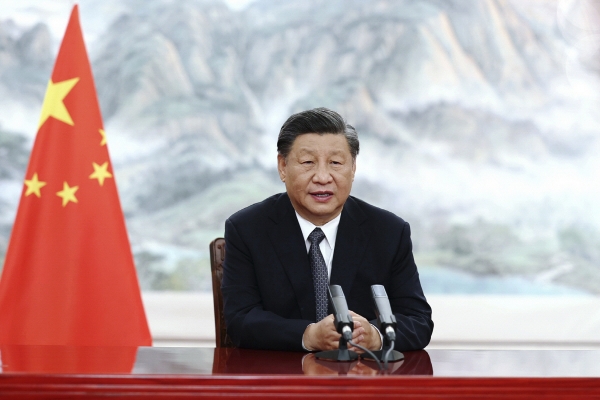

시 주석은 2013년 집권 이후 지난 수년간 외국 자본을 중국시장으로 유치하기 위해 각종 규제를 완화하는 등 적극적인 모습을 보였다. 상하이-홍콩 증시 교차 거래(후강퉁) 허용, 위안화 자산의 국제화 추진 등이 대표적인 사례였다. 그만큼 중국시장에서 외국인의 존재감은 커졌고, 이는 곧 민간기업에 대한 자금 유입으로 이어져 중국 경제에 활력을 불어넣었다.

하지만 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 전후로 각종 정책이 시장과 교감 없이 일방적으로 집행되면서 투자자들의 우려를 키웠다. 유연하지 못한 제로 코로나 정책만이 아니다. 차량공유업체 디디추싱과 전자상거래업체 알리바바 등 빅테크에 대한 예측할 수 없는 각종 조사와 규제도 벌였다. 여기에 부동산 시장 침체, 우크라이나를 침공한 러시아를 지지하는 정책 등도 외국인 투자자들의 우려를 키우는 요소로 꼽힌다.

불확실성이 큰 만큼 중국시장의 성적은 좋지 못한 상황이다. 중국 본토 증시 대표 지수인 CSI300지수는 17개월 전 고점 대비 27% 떨어져 미국 벤치마크인 S&P500지수에 비해 26%포인트 뒤처져 있다. 중국의 달러화 표시 하이일드 채권 투자자들은 올 들어 마이너스(-) 34%의 수익률을 기록하고 있다.

과거에는 중국 자산 가격이 내려가면 외국인 투자자들이 ‘저가 매수’ 타이밍을 고민했지만, 이제는 중국 익스포저를 언제, 얼마나 줄일 것인지를 고민하고 있다고 블룸버그는 전했다. 씨티그룹은 최근 보고서에서 “런던 등 국제 금융시장 고객들의 중국에 대한 투자 의사가 ‘놀랄 정도로 낮은 수준’”이라며 “고객들은 이제 주로 중국 대신 한국과 인도 시장에 초점을 맞추고 있다”고 전했다.

물론 중국의 채권시장이 21조 달러에 달하고 주식시장은 16조 달러에 달하는 만큼 중국과 홍콩의 거대한 시장에서 완전히 철수하는 것은 쉬운 결정은 아니다. 또 중국 이외 매력적인 대안이 있는 것도 아니다. 국가 부도를 맞은 스리랑카의 불안한 정세는 다른 신흥시장에 대한 우려를 키우고 있고, 미국 달러화 강세도 신흥국 투자 매력을 낮추고 있다고 블룸버그는 지적했다.

![[정치대학] 美 대선, 막판까지 초박빙…당선자별 韓 영향은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098110.jpg)