“그룹핑 서비스 도용” 주장에…大法 “독창적 성과 아냐”

보호가치도 없어…온라인 플랫폼 성과도용행위 첫 판단

온라인 쇼핑몰 G마켓이 11번가가 자신들의 웹사이트 체계를 모방했다며 ‘부정경쟁행위 금지’ 소송을 제기했지만 최종 패소했다. 특히 G마켓은 1심부터 3심인 대법원까지 3연패로 11번가와의 소송에서 완패했다.

1심 재판부는 그나마 G마켓 플랫폼이 ‘상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과’라는 점은 인정하면서도 11번가가 무단 도용한 것은 아니라고 판단했다. 하지만 2심에선 1심이 일부 인정한 ‘성과’ 측면조차 부정당했다. G마켓은 대법원까지 재판을 끌고 갔으나 대법원마저 성과도 아니고 무단 도용도 아니라고 결론 냈다.

대법원 3부(주심 노정희 대법관)는 지난 14일 G마켓‧옥션 등을 운영하는 이베이 코리아가 11번가를 상대로 낸 부정경쟁방지법상 성과도용행위 금지 청구소송 상고심에서 원고 패소로 판결한 원심을 확정했다.

22일 법원에 따르면 G마켓은 2017년 5월 오픈마켓 웹사이트 체계인 ‘상품 2.0’ 플랫폼을 개발했다. 원래 오픈마켓은 여러 상품을 한 화면에 묶어 광고하면서 그 가운데 가장 저렴한 가격만 표시했다. 예컨대 소비자는 첫 화면에서 7000원대 신발 링크 하나만 볼 수 있지만 그것을 클릭해 다음 화면으로 넘어가면 1만 원대 이상의 다른 신발들이 나오는 형태다.

공정거래위원회는 이런 시스템이 저렴한 가격에 현혹된 구매자의 클릭을 유도한다고 보고 G마켓과 11번가 등 온라인 쇼핑몰 운영자들에게 문제 해결을 요청했다.

G마켓의 ‘상품 2.0’은 공정위 지적을 받아들여 웹사이트 최초 화면에 상품별로 광고를 따로따로 노출하는 방식을 채택했다. G마켓은 이 시스템을 운영하기 위해 판매자가 개별 품목 단위로 상품을 등록하도록 강제했다. 대신 한 화면에 상품을 묶음으로 보여주려는 판매자를 위해 일부 상품을 자동으로 함께 노출할 수 있는 ‘그룹핑 서비스’를 제공하기로 했다.

상품 2.0의 그룹핑 서비스는 가격에 따라 상품을 별도로 분류하는 시스템으로 표시된 상품과 실제 판매되는 상품의 가격이 다른 ‘미끼 상품’을 막는 장치가 포함됐다.

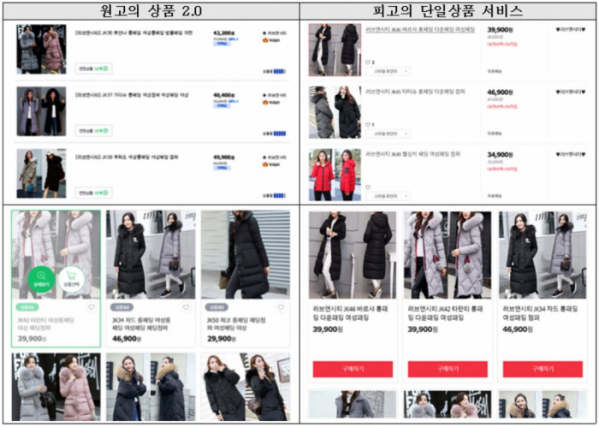

11번가는 같은 해 11월 ‘단일상품 서비스’라는 플랫폼을 개시했다. 11번가가 이후 내놓은 ‘단일상품 서비스’가 세부 사용자인터페이스(UI)나 화면 구조에만 차이가 있을 뿐 ‘상품 2.0’과 대체로 유사하면서 논란이 일었다.

이에 이베이 코리아는 11번가의 서비스가 상품 2.0 그룹핑 서비스와 비슷하다며 1억 원 규모의 소송을 냈다. 부정경쟁방지법이 보호하려는 ‘경제적 가치를 지닌 무형의 성과’를 도용당했다고 주장했다.

1심과 2심 법원은 모두 “(11번가가) 공정한 상거래 관행이나 경쟁 질서에 반하는 방법으로 무단 사용했다고 인정하기 부족하다”며 원고 패소로 판결했다. 1심은 성과는 맞으나 도용은 아니라면서 원고 패소 판결을 내렸고, 2심의 경우는 성과가 아니어서 도용당한 게 없다는 취지로 판시했다.

사건을 2년여 간 심리한 대법원도 11번가의 손을 들어줬다.

대법원 또한 “원고(이베이 코리아)가 주장하는 ‘개별상품 단위 등록을 전제로 한 그룹핑 서비스’는 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 보호 가치 있는 성과에 해당하지 않는다”면서 “설령 그룹핑 서비스가 원고의 성과 등으로 인정되더라도 피고(11번가)가 원고의 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁 질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용한 것으로 볼 수 없다”라고 평가했다.

아울러 대법원은 “피고는 단일상품 로드맵 등 자체 연구 성과 및 기존 오픈마켓 운영 경험을 바탕으로 독자적으로 현재의 단일상품 서비스를 구축한 것으로 보인다”며 “피고가 원고의 성과를 공정한 상거래 관행이나 경쟁 질서에 반하는 방법으로 무단으로 사용한 것으로 볼 수 없다”라고 설명했다.

G마켓의 그룹핑 서비스 등 ‘상품 2.0’에 구현된 기술이 보호할 가치가 있을 정도로 고도화했거나 독창적인 성과가 아닌데다, 11번가 역시 자체 연구 성과와 오픈마켓 운영 경험을 바탕으로 독자적인 서비스를 구축했으니 무단 사용도 아니라는 취지다.

대법원 관계자는 “대형 온라인 쇼핑몰 운영자 사이 플랫폼 관련 성과도용 행위에 대해 최초로 판단한 사례”라고 의미를 부여했다.

박일경 기자 ekpark@

![[찐코노미] ‘D-1’ 美 대선, 초박빙…글로벌 금융시장도 긴장](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2097489.jpg)