금리 인상 부담에 주택 구매 포기

아파트로 몰리면서 임대료 상승

소득 증가율이 임대료 증가율 못 따라가

미국 주택 임대료 부담이 전례 없는 수준으로 커지고 있다.

최근 CNBC방송에 따르면 무디스애널리틱스는 보고서를 통해 작년 4분기 미국 전역의 평균 소득 대비 월세 비율(RTI)이 전년 대비 1.5% 올라 통계 집계 20여 년 만에 처음으로 30%까지 상승했다고 밝혔다.

미 연방준비제도(Fed‧연준)의 고강도 긴축이 영향을 미쳤다. 지난해 기준금리가 크게 오르면서 주택담보대출 금리도 올랐고, 이에 많은 세입자들이 주택 구매를 포기하고 아파트로 몰리면서 아파트 월세가 급등했다.

뿐만 아니라 소득 증가율이 임대료 증가율을 따라잡지 못하면서 미국 주민들의 재정적 부담이 더 커지는 추세라고 무디스는 설명했다.

무디스는 “임대료 부담으로 먹는 것, 입는 것, 대중교통 이용 등 생활에 꼭 필요한 지출에서 어려움을 겪을 수 있다”며 “입지가 좋은 경우엔 임대료가 소득보다 불균형적으로 높을 수 있다”고 강조했다.

미국 행정부는 통상 소득 대비 월세 비율이 30% 이상이면 ‘월세 과부담’으로 정의한다. 그러나 이제 미국 세입자의 평균 RTI가 30% 이상이 된 셈이다. 게다가 저·중소득 가구에서는 소득 대비 월세 비율이 40%를 넘었다.

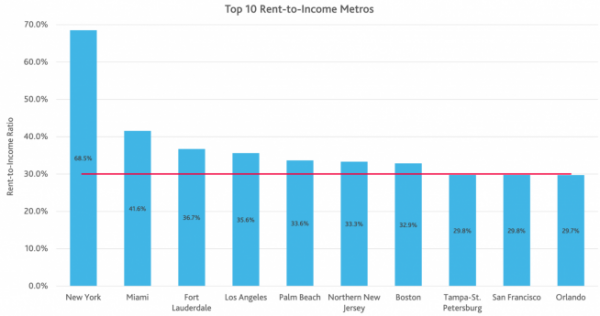

대도시는 더 심각하다. 뉴욕 거주자의 RTI는 68.5%로 소득의 3분의 2 이상을 임대료로 지출한다.

무디스는 뉴욕 임대료가 부담되지 않으려면 연간 최소 17만7000달러(약 2억3084만 원)를 벌어야 한다고 설명했다.

그 뒤로는 마이애미(41.6%), 포트로더데일(36.7%), 로스앤젤레스(35.6%), 팜비치(33.6%) 등이 차례로 월세 지출 비중이 높았다.

주별로는 매사추세츠(32.9%), 플로리다(32.6%), 뉴욕(31.2%) 등의 월세 부담이 가장 컸다.

조 바이든 미국 대통령도 월세 부담 문제를 인지하고 지난달 세입자를 보호하고, 과도한 임대료 인상을 억제하는 ‘세입자 권리장전 청사진’을 내놨다.

바이든 행정부는 “임대인은 안전하고, 품위 있고, 저렴한 주택에 살 수 있어야 한다”며 “가구 소득의 30% 이상을 주거비로 지불해선 안 된다”고 설명했다.

현재 미국 인구의 약 35%인 4400만 가구 이상이 임대 주택에 거주하고 있다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)