①-2. 禮 차리다, 사라진 哀…대한민국 '보통의 장례식'

“정신없다” 목소리도...짜여진 형식에 적잖은 비용도

지난 8월 14일 서울의 한 대학병원 장례식장에서 만난 유족들은 이렇게 말했다.

빈소는 물론 장례식장 복도까지 가득 메운 근조화환. 방명록 장수가 넘어갈 때마다 쌓이는 부의함. 빈소와 접객실을 분주히 오가며 조문객과 인사를 나누는 상주. 손님이 없는 틈을 타 잠시 숨을 돌리며 황망하게 허공을 응시하는 유족들. 대한민국 ‘보통 장례식’의 단면들이다.

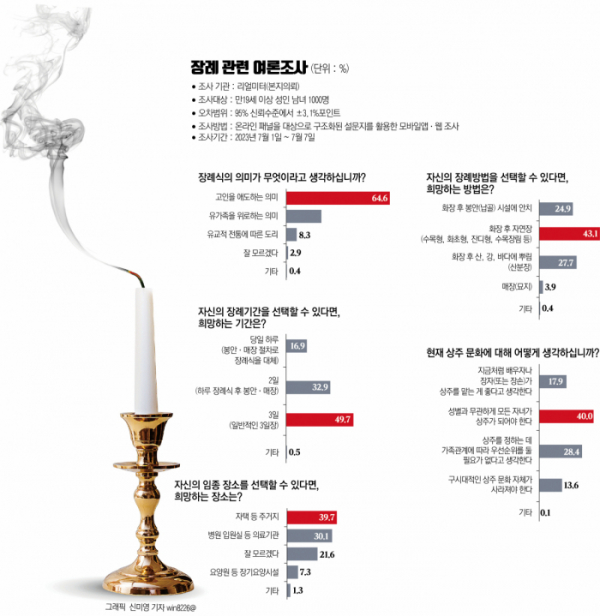

우리나라에서 장례는 삼일장을 치르는 게 보편적이다. 17일 보건복지부에 따르면 올들어 8월까지 전국에서 장례 3일 차에 화장이 이뤄진 비율은 평균 78.3%였다. 10명 중 8명 이상은 삼일장을 치른다는 의미다.

갑작스러운 이별을 해야 하는 유족의 입장에서 고인을 마음에서 오롯이 떠나보내기엔 짧지만, 조문객을 받고 인사를 나누느라 슬퍼할 겨를도 없는 것을 감안하면 길다면 긴 시간이다.

이날 아버지의 장례를 치르던 임 모(26)씨는 “장례지도사가 와서 입관할 때는 뭘 해야 하고 발인 때는 뭘 해야 한다고 말해주는데 정신이 없다”며 “지금은 몸이 너무 힘들어서 마음 정리할 틈도 없다. 집에서 가족들끼리 모여서 마음 정리할 시간이 따로 필요할 것 같다”고 말했다.

이곳에 파견을 나온 상조업체 직원 우모 씨도 “특히 장례 첫날에 많이들 경황 없어 하는 편”이라며 “(유족들이) 우왕좌왕하고 혼란스러워하는 경우가 많고 입관식 즈음 돼야 안정을 찾으시더라”고 설명했다. 이어 우 씨는 “삼일장 치르는 동안 유족들끼리 애도를 하는 건 못 본 것 같다”며 “조문객들 받느라 정신들 없다”고 덧붙였다.

지난 7월 27일 찾은 서울의 또 다른 대학병원 장례식장 59세 남성의 빈소. 경기도 남양주시에서 조문을 왔다는 강모(56) 씨는 4년 전 8월 같은 장소에서 남편의 장례를 치렀다며 기억을 더듬었다. 갑작스러운 사고로 남편과 이별했다는 강 씨는 장례를 치르는 3일 동안 제대로 된 애도가 불가능했다고 털어놨다.

강 씨는 “남편과 너무 갑작스러운 이별을 해서 장례를 치르는 3일은 스스로 주체하지 못하는 시간들이었다”며 “장례식장에 조문을 와 주는 지인들에게도 제대로 인사를 못할 정도였다”고 회상했다.

이어 “장례식장에서의 절차가 끝나면 화장을 해야 하고, 또 장지를 정해야 하는 절차들이 있지만 준비를 전혀 하지 않은 상태에서 맞닥뜨리다 보니 다 제대로 할 수가 없었다”며 “남편을 떠나 보내 공허한 마음은 3일이 지나고 더 커졌다고 봐야 한다”고 덧붙였다.

앞서 5월에는 아버지도 떠나 보냈다는 강 씨는 삼일장을 ‘꼭’ 지키는 문화가 이상하게 느껴졌다고도 했다. 보통 장례를 치를 때 고인이 임종을 맞이한 날부터 삼일장이 시작된 것으로 간주한다. 강 씨 아버지는 늦은 저녁 돌아가시고 발인은 이른 아침에 했기 때문에 온전히 조문객을 받고 장례를 치른 건 사실상 하루뿐이었다고 한다.

강 씨는 “장례식을 준비하다 보니 하루가 또 그냥 가고, 결국 조문객은 하루밖에 못 받았다”며 “왜 그랬는지 모르겠지만, 우리는 이게 워낙 오랜 관습이다 보니 당연히 그렇게 해야 되는 줄 알았던 것 같다”고 전했다.

장례가 형식적인 면에 치중돼 있다는 지적은 꾸준히 나오고 있다. 한국여성정책연구원의 ‘가부장적 가정의례 문화의 개선을 위한 정책방안 연구: 장례문화를 중심으로’ 연구보고서에 따르면 우리 국민 87.7%는 ‘장례의 절차와 예법이 복잡하고 불편하다’고 인식했다. 또 ‘고인에 대한 추모와 애도에 집중하기 어렵다’는 응답이 69.5%로 높은 비중을 차지했다. ‘죽음과 장례를 미리 준비하기 어렵다’는 응답은 83.3%를 차지했다.

이처럼 정형화된 장례식에는 비용도 적잖게 든다. 보건복지부에서 운영하는 ‘e하늘 장사정보’에 따르면, 8월 기준 이른바 ‘빅5’로 꼽히는 서울 내 유명대학의 장례식장 비용은 빈소 및 접객실 이용료가 24시간 기준 약 56만 원(100㎡)에서 540만 원(662㎡) 사이에 형성돼 있다. 안치료 9만6000원과 영결식장 사용료 20만 원, 식사 비용 등은 별도다. 장례식장에서는 고인을 모시는 안치료, 분향실과 접객실 사용료, 입관실 사용료 등 시설 임대와 음식, 청소 등에 비용이 골고루 들어간다.

장례식에 적잖은 비용이 드니 ‘작은 장례식’이 필요하다는 목소리도 나온다.

앞서 만난 강 씨도 비슷한 생각이었다. 아버지 유해를 울산의 한 공원 묘지에 잔디장으로 모셨다는 강 씨는 “결국 이게 우리가 가야 하는 길 아닐까”라며 “자연을 훼손하지도 않으면서 흙으로 돌아가는 것을 보며 생소하지만 이게 맞는 길이라고 생각했다”고 말했다.

이어 “나부터도 조상을 모신다는 게 쉽지 않으니 우리 아이들도 그럴 것”이라며 “이렇게 잔디장을 치르면 유골함을 지키거나 납골당을 계속 찾지 않아도 되니 좋을 것이라고 생각한다”고 밝혔다.

결국, 장례식의 외형보다도 추모와 애도라는 본질에 더 집중해야 한다는 목소리가 나온다. 이남우 부산과학기술대 장례행정복지과 교수는 “왜 우리가 삼일장에 국한돼야 하느냐”며 “애도 기간은 사실 3일이든 4일, 5일이든 전통에는 크게 문제점이 없다”고 말했다. 이어 “장례의 본질인 고인을 애도하는 데 집중하면서도 우리의 전통을 버려선 안될 것”이라고 지적했다.

※본 기획물은 정부광고 수수료로 조성된 언론진흥기금의 지원을 받았습니다.

![[찐코노미] 테슬라, 진정한 성장 시작되나…국내 자율주행 기술 수준은?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2098264.jpg)