올해 1~8월 서울 아파트 거래량과 거래금액이 지난해 수준을 넘어섰다. 어제 부동산 플랫폼 직방이 국토교통부 아파트 실거래가 자료를 분석한 결과 8개월간 서울 아파트 거래량은 3만8247건으로 작년 한 해 3만4067건의 112% 수준이다. 거래액은 44조9045억 원으로 지난해 총액 36조1555억 원의 124%에 달했다.

서울은 국내 전체 거래량도 밀어 올렸다. 8월 기준 전국 아파트 거래량은 30만1395건으로 지난해 29만8084건을 이미 넘어섰다. 거래액(139조3445억 원)은 지난해 총액 151조7508억 원의 턱밑(92%)까지 찼다. 지방 거래량과 거래액은 모두 지난해 70% 수준이다. 서울 등 수도권 쏠림현상이 얼마나 심각한지 보여준다.

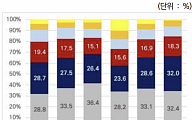

서울 아파트값도 강세다. 신고가 비율은 지난 4월 10%를 넘어선 후 지난달엔 12.6%를 차지했다. 7월부터 두 달 동안 상승거래 비중이 절반을 넘어서기도 했다. 서울 중심으로 종전 최고 거래가격보다 더 비싸게 거래되는 현상이 얼마나 번질지 알 수 없다. 전임 정부 시절의 ‘미친 집값’ 못지않은 광풍마저 우려되는 판국이다.

원인은 명확하다. 냉탕과 온탕을 오간 금융당국의 가계대출 대책이다. 지난달 5대 은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)의 주택담보대출(전세자금대출 포함) 잔액은 568조6616억 원으로 전월 대비 8조911억 원 늘었다. 역대 최대 월간 증가 폭이다. 7월 시행 예정이던 스트레스 총부채원리금상환비율(DSR) 2단계 적용을 돌연 두 달 미룬 데 따른 필연적 귀결이다.

금융당국의 오락가락 구두 개입은 되새겨볼수록 가관이다. 갈지자 혼선을 빚고, 결과적으로 영끌·빚투 망령을 되살렸다. 지난해 ‘상생금융’ 압박으로 시작된 은행권의 금리 인하 행보는 가계대출을 자극했다. 부동산 불씨도 덩달아 되살아났다. 당국이 7월 들어 대출 관리 신호를 주자 은행들은 두 달 사이 20여 차례나 금리를 올렸다. 급선회였다.

압권은 이복현 금융감독원장의 좌충우돌 언행이다. 얼마 전 유체이탈 화법을 구사하듯이 “대출금리 상승은 당국이 바란 게 아니다”고 해 ‘남 탓’ 논란을 불렀고, 은행들이 한도·만기 축소에 더해 대출 자체를 막아 원성이 커지자 이번에는 “실수요는 제약하지 않아야 한다”고 했다. 급기야 김병환 금융위원장은 6일 긴급 브리핑을 열어 “가계부채를 적극적으로 관리해야 한다는 정부의 기조는 확고하다”고 교통정리에 나서야 했다. 대출 시장 혼란이 그래서 가라앉았는지 묻게 된다. 정책 잡음과 혼선도 이 정도라면 누군가는 책임을 져야 할 수준 아닌가.

가계부채 관리는 이제 시작에 불과하다. 실수요자들을 위한 핀셋 대책부터 주담대 규제로 인한 신용대출 증가, 2금융권 풍선효과를 막을 과제까지 갈 길이 멀다. 서울 아파트값은 9월 첫째 주(2일 기준)까지 24주 연속 상승세다. 상승 폭은 둔화했지만, 마음을 놓을 순 없다. 부동산 심리를 자극할 기준금리 인하 현실화 가능성에도 대비해야 한다. 이제라도 뚜렷한 목표와 일관된 전략으로 임해 혼란·혼선을 키우지 않기 바란다.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)