11일 통화정책방향을 결정하는 한은 금융통화위원회가 끝난 후 기자간담회가 열렸다. 간담회 막바지에 시중은행의 대출 가산금리 인상 조치와 완화적 통화정책 간 엇박자를 지적한 질문이 나왔다. 이 총재는 “은행들이 가계대출의 금리를 올리고, 특히 부동산 대출에 대한 기준을 올리고 금리를 올리는 것을 엇박자라고 생각하지 않는다. 대출 항목에 따라서 금리가 달리 움직이는 것이 왜 엇박자라고 자꾸 언론에서 얘기하는지 잘 모르겠다”고 답했다.

가계부채는 경제의 뇌관으로 꼽힌다. 정책 당국자들의 신경을 예민하게 하는 몇몇 단어 중 하나일 것이다. 한은과 이 총재는 가계부채 관리에 대한 정부와의 공조가 잘 되고 있다고 누차 밝혔다. 정부에서 주택 특례상품을 확대했을 때도, 가계대출 규제(스트레스DSR 2단계)를 돌연 연기했을 때도 입장은 한결같았다. “정책당국과 같은 의견을 갖고 있다.”

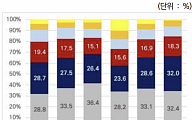

기준금리 인하에 대한 기대감이 선반영되면서 시장금리는 하락했다. 주택담보대출 금리의 주요지표인 은행채 5년물(AAA) 금리는 연초 3.8%대에서 8월에 3.2%대까지 떨어졌다. 10월 기준금리(3.25%)보다 두 달 먼저 3.2%대 수준으로 하락한 것이다. 그 사이 금융당국의 가계부채 관리 기조하에 주요 시중은행들은 대출 가산금리를 몇 차례에 걸쳐 올렸다.

1월 금통위 의사록을 보면 한 금통위원은 통화정책 파급 경로에 대해 “통화정책도 통화량 중심에서 금리 중심 체계로 전환됐다”고 짚었다. 이 같은 진단이 나오는 가운데 민간 영역의 금리가 통화정책 방향을 역행한다면 통화정책의 효과는 반감될 수밖에 없다. 더군다나 인위적인 가산금리 조정에서 비롯된 역행이라면 중앙은행의 권위와 정책의 신뢰가 흔들릴 수 있다. 숱한 경험을 쌓은 이 총재는 정책과 시장의 엇박자가 불러올 수 있는 우려를 누구보다 잘 알 것이다. 그러나 그는 묵인을 택했다. 정책 공조를 전면에 내세우려다 보니 통화당국 수장으로서 냈어야 할 메시지를 내지 않고 말을 아낀 셈이다.

이 총재는 민간 금융사들의 인위적인 대출 금리 인상 조치에 대한 우려는 갖고 있음을 내비쳤어야 했다. 경제주체들의 판단 기준이 되는 정책과 역행하는 민간 영역의 행보를 당연하게 받아들이면 안 된다는 메시지를 냈어야 했다. 그런 우려가 있다는 점을 인지한 상태에서 통화정책 방향과 민간 영역의 금리 방향이 서로 다를 수밖에 없는, 금융안정을 유의해야 하는 현재의 특수한 상황을 인지해야 한다고 해야 했다.

가계부채 관리는 장기적 과제이고 중앙은행과 정부의 경제정책 간 조화는 한은법에 명시돼 있다. 총재의 묵인 이면에는 어쩌면 정부 노력을 헤아리고 거시건전성 정책을 추진하는 금융당국 후배들을 향한 배려가 녹아있을 수 있다.

다만 38개월 만에 통화긴축을 종료하는 시점에 은행의 대출 금리는 오히려 올라가는 역설적인 상황을 시장은 어떻게 해석하고, 기록하고 있을지 의문이다. 총재의 ‘통 큰’ 묵인이 시장에 어떤 선례를 남기고 있고, 어떤 학습효과를 시키고 있는지도 짚어봐야 한다. 선례와 학습효과는 예상치 못한 상황에서 재발현될 수 있다.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)