시장에서는 다시 이창용 한은 총재를 압박하는 분위기다. 경제가 어려우니 다음 달 열리는 금융통화위원회에서 추가로 금리를 내리라는 것이다. 한은은 10월 금통위에서 3년 2개월 만에 기준금리를 연3.25%로 내렸다. 가계부채 증가 등 부작용을 우려하는 일부 비판도 있었지만, 한은은 시장과의 소통, 정부와의 정책 공조를 택한 것이다.

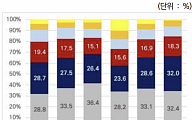

금리인하 실기론자들의 말대로 금리 인하 효과는 분명 있다. 본지 조사결과, 기준금리가 0.25%포인트(p) 떨어졌을 때 기업들의 신규 설비투자 금액은 연평균 약 2조 원이 늘었다. 반면, 0.25%p 오르면 두 배 많은 4조 원이 감소했다. 2018년 이후 올해까지 약 6년간 국내 상장(유가·코스닥) 기업들의 설비투자액을 분석한 결과다.

그러나 이 총재의 말처럼 금리 인하가 만병통치약은 아니다. 한은에 금리 인하를 압박했던 한국개발연구원(KDI)의 한 연구원조차 “기준금리를 0.25%포인트 인하할 경우 민간소비는 9개월 후 최대 0.18%가량 늘어나고, 설비투자는 0.7%가량 증가할 것”이라고 했다. 시간과 노력이 필요하다는 얘기다.

언제까지 한은(금리) 탓만 하고 있을 것인가. 금리인하는 활력을 잃은 경제에 일시적인 회복 주사를 놓는 데 불과하다. 일본이 잃어버린 20년을 맞은 것은 경기부양책을 쓰지 않아서가 아니다.

한국경제는 이미 저성장의 길을 걷고 있다 해도 과언이 아니다. 수치가 말한다. 경제협력개발기구(OECD)는 한국의 올해 잠재성장률을 2%로 예상했다. 미국(2.1%)보다 낮다. 예상이 맞는다면 2년 연속 미국이 한국을 추월한다. 국제통화기금(IMF)도 똑같은 분석을 내놨다.

최상목 부총리 겸 기획재정부 장관은 3분기 GDP 속보치와 관련, 경기 불확실성이 커진 만큼 내수·민생 대책 집행을 가속하겠다고 했다. 정부는 세금감면·면제, 재건축·재개발 규제 완화 등 수출·투자 촉진과 내수진작책도 쏟아내고 있다.

돈을 풀고 규제를 풀면 경기가 부양된다는 것쯤은 누구나 안다. 세상에 공짜 점심이 어디 있겠는가. 없는 살림에 돈을 더 썼으니 나라 재정은 어려워질 것이고, 빚을 내라고 부추겼으니 가계부채는 늘어날 것이다. 경기를 살리자는데 어깃장을 놓을 생각은 전혀 없다.

“아날로그 세계가 디지털화하는 급변기에서 독일이 강점을 가진 내연기관과 가전제품 산업은 이에 적응하지 못하고 미국과 중국에 산업 주도권을 내줬다.” 영국 일간 가디언이 독일 경제를 두고 한 지적이다.

한국경제가 살기 위한 답은 한가지다. 산업의 체질을 바꿔야 한다. 또 국회는 입법으로 뒷받침해 기업들이 경제성장의 불씨를 재점화할 수 있게 해야 한다. 그 중심에는 기업이 있어야 한다.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)