전문가 제언

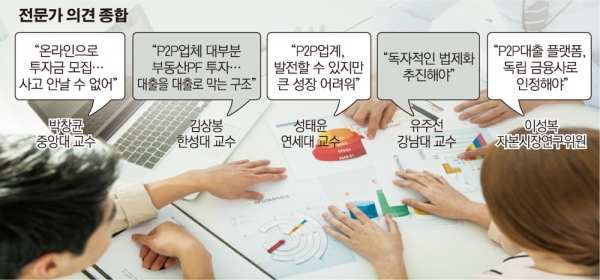

관련 전문가들은 최근 벌어진 P2P금융 ‘연쇄 부실’을 두고 “투자자 책임”에 무게를 실었다. 박창균 중앙대 경영학과 교수는 “수익률을 15%씩 보장하는 상품이다. 세상에 공짜는 없지 않느냐”며 투자로 인한 피해는 투자자에게 있음을 명확히 했다. 박 교수는 “P2P는 금융보증기관을 두고 있지 않고 온라인을 통해서 돈을 모은다”며 “이런 상황에서 사고가 안 나게 해달라고 하면 방법이 없다”고 말했다.

김상봉 한성대 경제학 교수는 P2P금융 구조의 특성을 부정적으로 평가했다. 특히 P2P업체 80%가까이 ‘부동산 쏠림’을 보이는 한국 시장의 특성에 불신을 드러냈다. 김 교수는 “(업체) 대부분이 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 상품으로, 일종의 다단계”며 “투자자들이 사업구조를 모르고 투자했기 때문에 (문제가) 발생했다”고 진단했다. 문제가 된 P2P금융사들은 많게는 20%의 수익을 제공한다고 약속했다. 이런 탓에 투자자들이 상품의 위험성을 제대로 파악하지 않았다는 것이다. 김 교수는 “이들은 대출을 대출로 막고, 투자를 투자로 막는다. 사고가 날 수밖에 없다”고 분석했다.

아울러 전문가들은 투자자 보호를 위한 법제화에 대해서도 회의적인 반응을 보였다. 박 교수는 “투자자들은 고수익에 눈이 멀어 투자해서 발생했다”며 “이들을 정부가 보호해야 할 이유는 없다”고 딱 잘라 말했다. 또 “규제가 필요한지도 모르겠다”라며 “리스크가 상당한 상품이기도 하고, 실험적인 사업을 하는 경우라면 더더욱 투자자 보호가 필요한지는 의문”이라고 말했다.

김 교수는 “문제는 P2P금융은 익명 거래고 이는 정부가 개입하지 않는 것이 맞다”고 했다. 그는 법제화가 오히려 과도한 투자를 이끌고 부실을 키울 수 있다고 진단했다. 김 교수는 “ 투자라는 건 본인이 잃을 수 있다는 사실을 분명히 알아야 하는데, 정부에 (손실 보전을) 요청하는 건 말이 안 된다”고 말했다. 다만 김 교수는 “업체가 부실이 났을 때 부실을 청산해주고, 예금보호기간은 아니더라도 문제가 생겼을 때 기업을 정리해주는 부분은 필요하다”며 최소한의 규제가 필요하다는 입장을 밝혔다.

앞으로 P2P금융의 발전 방향에 대해선 의견이 엇갈렸다. 성태윤 연세대 경제학과 교수는 “아직 신뢰 문제가 완전하지 않고, 이 부분에서 문제점들은 여전하다”며 “P2P업계 자체는 충분히 발전할 소지가 있다. 또 거래비용도 많이 줄었고, 신뢰도 높아졌다”고 말했다.

하지만 박 교수는 “P2P금융은 산업으로서 대단히 크게 성장할 수 있다고는 생각하지 않는다”며 “기존 금융기관이 하지 못한 부분의 통로로서 역할을 수행할지는 몰라도, 자금 공급 차원의 역할을 수행하기는 어렵다”고 했다. 김 교수 역시 “앞으로 상품들의 만기가 돌아오면 연체율도 높아질 것이다”라며 “P2P는 계속 문제가 생길 것”이라고 말했다. 다만 ‘저축은행 사태’ 우려에 대해선 “P2P는 금융기관이 아니기 때문에 그 정도 수준으로 번지지는 않을 것”이라고 말했다.

유주선 강남대 공공인재학과 교수는 관련 논문에서 한국 P2P업계 실정에 맞춘 독자적인 법제화를 주문했다. 유 교수는 “가이드라인은 금융감독원의 행정지도로서 법적 한계가 발생하고, 개정된 대부업법 시행령은 P2P대출 플랫폼 법인에 대한 직접 규율을 하지 못한다”고 지적했다.

그는 독자법안의 방향에 대해 “IT기술을 활용해 구축한 온라인 플랫폼을 통해 유치한 투자자금을 기초로 대출을 실행하는 업을 온라인투자연계금융업으로 정의하여 규율하고, 동시에 투자자와 차입자에 대한 보호 방안을 마련해야 한다”고 조언했다.

아울러 P2P플랫폼을 미국과 영국처럼 독립적인 금융사로 인정하고 적극적인 투자자 보호조치를 취해야 한다는 의견도 나왔다. 자본시장연구원 이성복 연구위원는 ‘P2P 대출중개시장 분석과 시사점’에서 “P2P 대출중개 플랫폼을 미국과 영국, 중국과 같이 독립적인 금융회사로 인정하는 것을 검토해야 한다”고 말했다.

또 법제화 방향에 대해서는 “플랫폼의 대출심사 전문성 및 투명성 요건을 마련하고, 대출정보 등의 설명 의무를 강화해 이해상충 발생을 막기 위한 규범을 마련해야 한다”고 강조했다. 이 밖에 투자자보호 대책으로 “미국처럼 원리금수취권을 자본시장법상 증권으로 인정하거나 플랫폼을 영국처럼 크라우드펀딩 규제체계에 포함시키는 것을 검토할 필요가 있다”고 덧붙였다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)