개인소비도 미국과 달리 줄어

프랑스는 와인, 독일은 우유 소비 줄이며 절약

수출 주 고객인 중국의 경제 부진 여파도

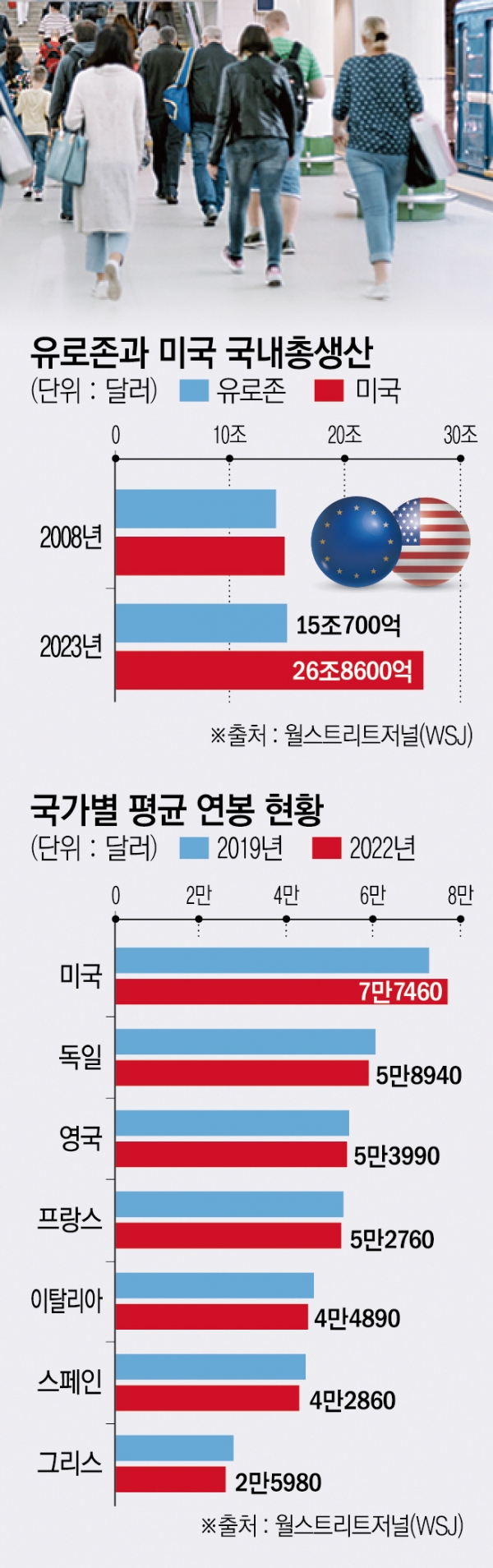

17일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 지난해 미국 평균 연봉은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 창궐하기 전인 2019년 이후 약 6% 늘어난 것으로 나타났다.

반면 독일과 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 그리스 등 주요 유럽 국가 연봉은 같은 기간 감소했다. 유럽 최대 경제국 독일은 3% 줄었고 스페인은 3.5%, 그리스는 6% 감소했다.

구매력도 떨어졌다. 경제협력개발기구(OECD) 기준 유로존 20개국의 개인 소비(인플레이션 조정치)는 2019년 말 이후 약 1% 감소한 것으로 집계됐다. 같은 기간 미국 개인 소비는 9% 증가했다.

유럽인들은 허리띠를 졸라매기 시작했다. 프랑스인들은 푸아그라와 와인 소비를 줄였고 독일 전역에서 육류와 우유 소비는 30년 만에 최저 수준으로 감소했다. 한때 호황을 누렸던 독일 유기농 식품 시장도 곤두박질쳤다. 이탈리아 정부는 5월 주식인 파스타 가격이 전체 물가상승률의 두 배 이상으로 뛰자 긴급회의를 소집하기도 했다. 덴마크에선 소매점과 식당에서 남은 음식을 판매하는 기업인 투굿투고(TooGoodToGo)의 가입자가 7600만 명까지 늘었다. 2020년 말 대비 약 3배 수준이다.

유럽 경제와 생산성은 고령화와 더불어 노동자들이 소득보다 자유 시간과 고용 안정성을 선호하면서 수년간 부진에 빠졌다. 이후 팬데믹(전염병 대유행)과 우크라이나 전쟁이라는 두 가지 대형 변수가 발생했고, 글로벌 공급망 문제와 에너지·식량 가격 폭등으로 이어지면서 유럽 경제는 최악의 상황으로 치달았다.

정부가 대응에 나섰지만, 오히려 문제를 가중할 뿐이었다고 WSJ는 지적했다. 각국 정부는 일자리 유지를 위해 보조금을 지급했는데, 혜택은 주로 노동자가 아닌 고용주에게 돌아갔다. 반면 수혜 대상에서 밀린 소비자들은 인플레이션 폭등을 그대로 감수해야 했다. 미국 정부가 소비자에게 현금을 지급해 소비 부담을 낮추고 지출을 이어가게 한 것과 대조적이다.

중국 경제 회복의 부진도 부메랑이 돼 돌아왔다. 과거 유럽은 경제위기를 강력한 수출로 풀어나가는 경우가 있었다. 그러나 현재는 유럽의 주 고객이던 중국이 디플레이션 우려 속에 좀처럼 회복하지 못하고 있다. 일련의 상황은 공공지출 삭감으로 이어지면서 의료 서비스 부족 등의 또 다른 문제를 일으키고 있다.

싱크탱크 유럽국제정치경제센터(ECIPE)는 이달 발간한 보고서에서 “유럽연합(EU) 회원국의 1인당 국내총생산(GDP)은 아이다호와 미시시피를 제외한 미국 내 모든 주보다 뒤떨어진 것으로 나타났다”며 “현 추세가 계속되면 미국과 EU 간 격차는 오늘날 일본과 에콰도르 격차만큼 커질 것”이라고 경고했다.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)