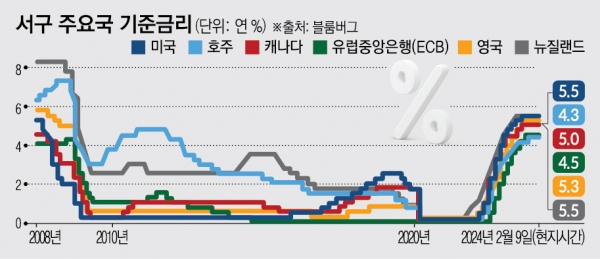

여러 경제적 사정에 최근 엇갈린 경로 탐색

뉴질랜드, 기준금리 추가 인상 조짐

영국, 호주 등도 추가 긴축 시사

미국은 연내 금리 인하 확실시

18일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 1990년대 초반 인플레이션 목표 설정의 선구자였던 뉴질랜드 중앙은행은 이르면 이달 말 기준금리를 인상할 것으로 전망된다.

호주뉴질랜드은행(ANZ)의 이코노미스트들은 뉴질랜드 중앙은행이 이달 말 금리를 0.25%포인트(p) 인상하고 4월에도 같은 폭의 인상을 단행해 금리를 연 6%까지 높일 것으로 내다봤다.

뉴질랜드는 1989년 중앙은행이 인플레이션 목표치를 수치로 공표하고 이를 달성하기 위한 통화정책을 펼친다는 개념인 물가안정목표제를 세계 최초로 도입한 국가다. 이런 뉴질랜드가 금리 인하를 시사한 미국과 반대로 움직인다는 것은 상징적으로 평가된다. 블룸버그는 “뉴질랜드 중앙은행이 정책 통일성을 깨뜨림으로써 선진국들의 4년간의 동기화가 약해질 수 있다”고 짚었다.

인플레이션이 여전히 문제인 영국과 캐나다, 호주도 매파적 기조를 유지할 전망이다. 이달 초 12년 내 최고 수준인 현 기준금리를 동결한 호주 중앙은행은 추가 인상 가능성을 시사했다. 당국은 성명에서 “경제 전망은 여전히 매우 불확실하고 우린 인플레이션 위험에 대해 매우 주의를 기울이는 중”이라며 “추가 금리 인상을 배제할 수 없다”고 밝혔다.

이 밖에도 그간 마이너스 금리를 유지하며 다른 국가들과 반대로 움직였던 일본은행(BOJ)은 몇 달 내로 2007년 이후 처음으로 금리를 인상할 것이라는 관측이 지배적이다.

장기적으로 전 세계 중앙은행들은 국가별로 다양한 인구 증가율과 에너지 수입 의존도, 공급망 이동, 부동산 문제 등 각자 처한 구조적 문제와 싸워야 하는 만큼 2020년 들어 나타나기 시작한 정책적 통일성은 불가피하게 사라질 전망이다. 미국 싱크탱크 후버연구소의 미키 레비 연구원은 “인플레이션은 대부분 국가에서 줄었지만, 중앙은행들은 다양한 경제적 상황에 직면했다”며 “이들은 다양한 속도로 금리를 조절할 것”이라고 내다봤다.

![요즘 가요계선 '역주행'이 대세?…윤수일 '아파트'→키오프 '이글루'까지 [이슈크래커]](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2099221.jpg)