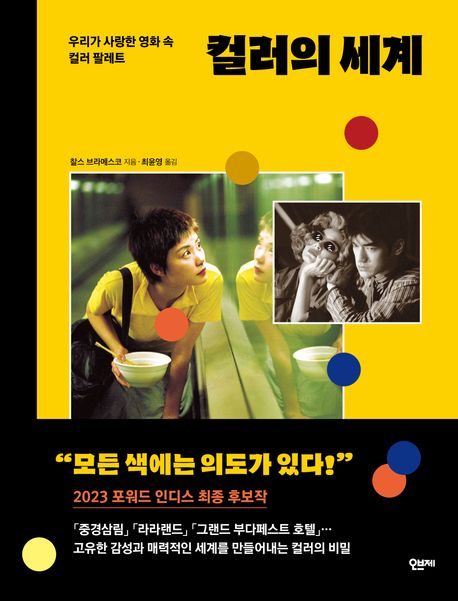

영화와 문학의 가장 큰 차이 중 하나는 바로 '이미지'의 유무다. 영화에는 이미지가 가시화되어 있고, 문학에는 비가사회되어 있다. 관객들은 움직이는 이미지를 통해 내가 살고 있는 세상과는 전혀 다른 세상을 본다. 이미지를 풍성하게 해주는 것. 바로 컬러다. 흑백영화에서 컬러영화로 넘어오면서 영화는 세상을 더욱 다채롭게 재현하기 시작한다.

'컬러의 세계'는 컬러를 통해 영화를 조명한다. '인물이 왜 저런 색의 옷을 입었을까?'와 같은 질문들이 책 곳곳에 깔렸다. 가령 저자는 이창동의 '박하사탕'에서 주인공 영호가 입은 옷 색상이 어떻게 변화하는지 추적하며 그의 심리 상태를 분석한다. 저자는 "점차 차가운 톤에서 따뜻한 톤으로 변화하는 색채는 시간이 역순으로 전개되고 있음을 단적으로 보여준다"라고 설명한다.

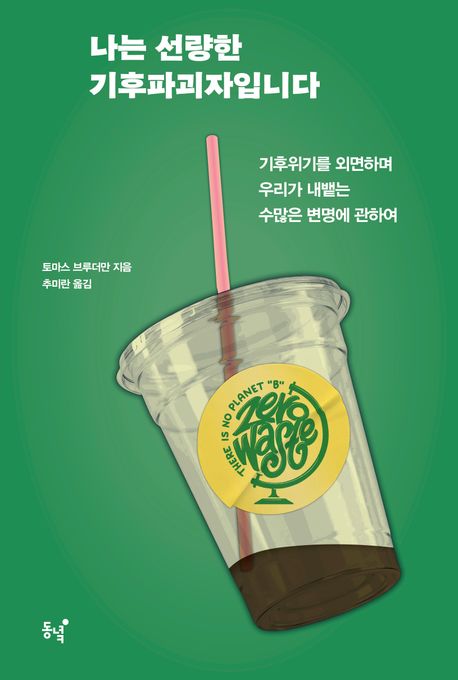

기후 위기는 먼 미래의 이야기가 아니다. 바로 지금, 현실의 문제다. 그럼에도 불구하고 사람들은 그 심각성을 잘 모른다. '내가 죽고 난 다음의 문제'라고 생각하는 인식이 강해서다. 하지만 내가 죽어도 세상은 지속한다. 그 세상에 나의 가족과 친구들이 산다. 그들의 생존을 위해서라도 우리는 살아 있는 동안 기후 위기를 막기 위해 부단히 노력해야 한다.

이 책은 인간들이 왜 '선량한' 기후 파괴자인지 고발한다. 친환경 제품이 비싸다는 사람들. 기후 위기 말고도 걱정할 게 너무 많다는 사람들. 세상에는 이처럼 선량한 기후 파괴자들이 많다. 저자는 기후친화적인 삶을 이끄는 방법으로 '개인의 실천'을 넘어 '구조의 변화'를 강조한다. 탄소세와 같은 시장 경제 원리와 공정성을 배제한 기후 정책의 약점을 날카롭게 꼬집는다.

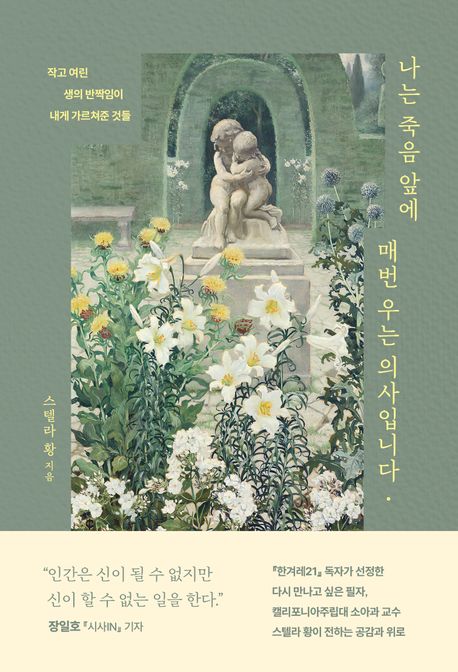

한 사람의 사망 선고를 세 번이나 했다는 의사의 사연을 들었다. 어린아이가 베란다에서 떨어져 사망한 사건이었다. 아이를 돌보던 할머니와 직장에 있던 어머니, 아버지가 시차를 두고 병원에 왔다. 의사는 그들에게 세 번이나 아이가 사망했다는 말을 했다. 마지막으로 도착한 아버지가 죽은 아이를 들어 올릴 때, 아이가 살아나는 것만 같았다는 의사의 말을 잊을 수가 없다.

아무래도 신생아 중환자실의 이야기는 조금 특별할 것이다. 모든 생명이 귀하고 아깝지만, 아직 세상의 빛을 제대로 보지 못한 아이가 생의 사투를 벌이는 곳이기 때문이다. 이 책에는 바로 그 사투의 현장이 담겼다. 저자는 "생과 사가 딱 붙어 있는 장면을 자주 봐서인지, 그 중간 어디쯤에 서 있는 내 위치를 겸허히 깨닫게 된다. 살아 있는 것은 죽음으로부터 달아날 수 없다"라고 말한다.

![[컬처콕 플러스] 아일릿, 논란 딛고 다시 직진할 수 있을까?](https://img.etoday.co.kr/crop/320/200/2095915.jpg)